| 一、小栗伝説とは | ||||

|

||||

|

小栗判官伝説には、諸説がある。「鎌倉大草紙」では、応永三十年(一四二三)、茨城県は常陸の国の小栗邑(茨城県真壁郡協和町)の小栗満重・助重親子が関東官領の足利持氏と戦い小栗城は落城。その後、助重は小栗家を再興するが、康正元年(一四五五)、足利成氏に攻められ再び城を明け渡す。これらの歴史叙実をもとに、小栗判官伝説は構築されている。 次の文章は、小栗判官伝説についての研究本、安井高次著「奥熊野秘話・小栗判官照天姫物語」を要約したものである。 |

||||

| ①小栗と照天(照手)の出会い | ||||

|

「小栗実記」では、小栗満重が足利持氏との戦いに敗れ落城。その子、助重(小栗判官)は、愛知県は三河の国を目出して小栗家臣十人衆、池野荘司助長、後藤兵助助高、後藤大八郎高次、片岡加太郎春秋、片岡加太郎春房、田辺平六郎長秀、三戸小太郎為久、風弓次郎正国、池野平太長足と共に落ち延びる途中、神奈川県は相模の国の郡司・横山平安正の嫡男、横山前生安秀の謀略にかかり鴆毒の入った毒酒を飲まされ、殺害されようとするが、これを察知した遊女「照天」の機転により、一命を取り留めた。そして、小栗判官は神奈川県は時宗の本山のある藤沢で、遊行上人に庇護されるが、横山大膳に飲まされた毒酒の影響で、「目も見えず、耳も聞こえず、口も利けず」と言った三重苦の病人「餓鬼病み」・「餓鬼阿弥」姿になった。 小栗判官を助けたといわれる照天は、元は常陸の守、佐竹武光の娘といわれ、生まれてまもないころ、応永十四年(一四〇七)、父武光は鎌倉管領足利満家と戦い、敗れて戦死、領地も失い、母子ともに常陸の国の小萩村に住んでいたが、七歳の時に横山一族におそわれて母は殺されて、照天は相模の相模権現堂の間吉次の家に売られた。その後、成長して照天は白拍子になった。さらに、小栗判官に出合い母の敵討ちをしようと思っていることを打ち明けたのであった。それで、小栗判官と照天姫は横山一族を成敗しようと試みるが、その計画が逆に発覚して命を狙われた。 |

||||

| ②藤沢から、照天と為国の脱出 | ||||

|

||||

| ③美濃にて、神のお告げ | ||||

|

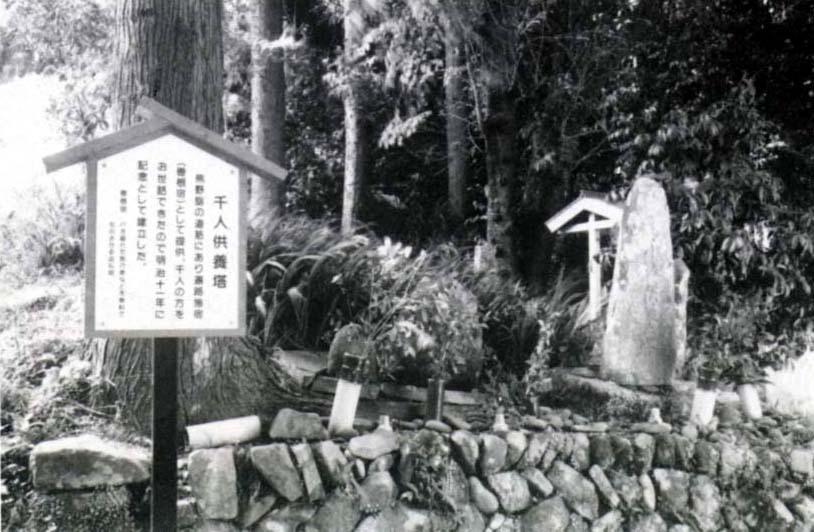

美濃に赴いてから、照天姫は小栗判官の子、大六助正を生み幸せに暮らしていけるかのように見えたが、亨永六年の春、小栗判官は、病魔に襲われ高熱が出て、やせ衰え、耳は遠くなり、手足の自由もなくし、声もでなくなり、悪瘡が出来て業病に陥った。小栗判官には、投薬の効果は望めない、死を待つばかりであった。照天姫は人伝えに聞けば、、紀州熊野本宮湯峯の霊泉は、どんな難病でも、本復するという話しを聞き、湯峯の霊湯より他にはないと思った。 湯峯に出立する前日、照天姫の枕元に一人の白い顎鬚を生やした老人が立ち、おもむろに口を開いて、 「吾は、紀州熊野本宮に鎮座する十二社大権現の使者なり。今、汝に大神の信示を伝えん。夢々疑うことなかるべし。よく心して聞かれよ。汝の夫は先に、鎌倉の権現堂にて大難に会いしを、藤沢山の大空上人に頼り救われしなれど、月日を重ねるうちに、その時、口に含みたる鴆毒がもとにて、現在の餓鬼阿弥の業病となり苦しみているのであろう。なれど、案ずるなかれ、そなたが夫判官を連れて行かんとするところは、熊野大権現なるは存知おろう。それなる本殿に坐するは、スサノオミコトなる大神なり。昔より修験道の神仏習合盛んなるや。本地の阿弥陀如来と併せて拝される。判官殿を救われし遊行上人の初代一遍上人が神勅の啓示を受け、時宗を聞き、上人は後に東国相州に下り、藤沢山清浄光院清浄寺、通称、遊行寺を時宗の総本山と定めて、第一世上人となる。今、上人、熊野権現の神事をそなたに告ぐ。小栗判官の病、如何なる業病たる共、紀州熊野湯峯の薬王山東光寺の薬師如来が待ちかねておられる。御仏の胸より出流薬湯が壺の湯の岩間に注がれている。入浴すれば百ヶ日を出ずして全快疑いなし。それにしても、幼子を連れて女手一人では山道を土車を引くは大変なことである。明朝、出発の折りには土車の中をよく見られよ。」と、告げられその姿は消えた。 翌朝、車の中を見ると、一枚の紙切れに「この土車を一曳きすれば、千僧供養。二曳きすれば万僧供養 一遍。」(一回曳くと、千人の僧侶を招いて追善供養をしたこと同じである。二回曳くと、万人の僧侶を招いて追善供養をしたこと同じである。)と書いてこれを木札に貼り付けてあり、「これを小栗判官の胸につるさせよ。」とのことであった。 「えいさらえい えいさらえい 湯峯めだして えいさらえい。」街道の道行く人々や、里々の人々に助けられ、紀州熊野本宮にたどり着くことができた。 |

||||

| ④本宮にて、高僧の御教示 | ||||

|

熊野本宮に鎮座する熊野証誠殿十二社大権現は、本地阿弥陀如来の神霊といわれ、上下の信仰を極めてあつく、霊験あらたかなる御社である。また、熊野比丘尼によって広く全国に伝承せられ、その末社は数多く祀られている。小栗判官一行は遂に、その神域に到着した。しかし、湯峯へ登る道がわからなかった。 その時、小栗判官一行の前に、たくさんのお供を連れた高僧が現れた。「御病人が入浴なさるのじゃな。この道、大日山を登っていけばよろしい。在所に入れば、薬王山東光寺というお寺があるから、その御本尊薬師如来に祈願の上、壺湯に入浴なさるがよろしい。」と、ねんごろに教えてくれた。 |

||||

| ⑤湯峯にて、小栗の甦り | ||||

|

||||

| ⑥峯山にて、竜女のお告げ | ||||

|

||||

| ⑦鎌倉にて、一色を討つ | ||||

|

小栗十勇士の首領でもある池野庄司助長は、お家再興の為に、奇策を練った。主君小栗孫五郎平満重の敵討ちのために、宿敵一色小輔詮秀を深泥池におびき出し捕獲した翌朝、縄付きの一人を護送して藤沢へ急ぐ一団があった。先頭に立っているのは、まぎれもなく小栗判官助重であった。一行は将軍足利義教の本陣に着いた。広庭に平伏していた小栗主従の前に、悠然と姿を現した将軍は、判官から事の一部始終を聞いた。亡父満重一族が、一色等のざん言で謀反者の汚名を着せられ、罪なくして討たれたこと。以来苦難流難の日々を送ってきたことを言上した。 亡父満重の汚名は晴れた。一色詮秀は、鎌倉の由比ヶ浜で斬罪に処せられた。そして、永享六年(一四三四)、小栗判官を毒殺しようとした横山前生安秀が、夜襲をかけた池野庄司の手によって捕らえられた。 |

||||

| ⑧藤沢にて、横山を討つ | ||||

|

||||

| ⑨小栗家の再興 | ||||

|

目的を達成した判官には、もはや、立身出世など毛頭望むところではない。人生とは何か。何が人の生きる道なのか。物思いにふけった。そして、穏やかに余生を生きよう。敵味方なく死霊を弔い供養しようと思った。それで、判官は隠遁出家した。将軍足利義教は、武芸に秀でた出家を惜しまれ、将軍は、判官に対して、宗丹と号しお抱えの絵師として仕えるように、命じた。 以後、判官は、絵筆に生命を託して生きることになった。判官の一子、大六助正は、特旨をもって丹波峯山を拝領し、照天姫は、助正に従って丹波に下った。その後、助正は、重ねて常陸守に補任されて、祖先の遺跡、小栗城に入った。判官は、我が子助正によって小栗家再興を成し遂げることができた。また、照天姫は、常陸の国小栗村を仮荘田として賜った。 小栗判官は応永三十三年三月十六日(一四二六)照天姫を残して、逝去した。夫小栗判官に死別された、照天姫は、その年に髪を切り、遊行上人の戒をうけ長正比丘尼となり遊行寺にて念仏三昧の信仰生活を送られたが、永享十二年十月十四日(一四四〇)入滅された。 |

||||

|

||||

|