○上富田町地域生活支援事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項に定めるもののほか、地域生活支援事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 地域生活支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 相談支援事業 (別記第1)

(2) コミュニケーション支援事業 (別記第2)

(3) 日常生活用具給付等事業 (別記第3)

(4) 移動支援事業 (別記第4)

(5) 地域活動支援センター事業 (別記第5)

(6) 日中一時支援事業 (別記第6)

(7) 巡回支援専門員整備事業(別記第7)

(8) 基幹相談支援センター事業(別記第8)

(9) 理解促進研修・啓発事業(別記第9)

(10) 手話奉仕員養成研修事業(別記第10)

(対象者)

第4条 地域生活支援事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、障害者又は障害児の保護者が町内に住所を有するものとする。ただし、事業の各別記において対象者を規定している場合は、当該規定している者に限る。

(1) 法第4条第1項に規定する障害者

(2) 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児

2 前項の規定にかかわらず、上富田町が法第19条第3項に基づく支給決定を行った者は、町内に住所を有しないものであっても対象者とする。

3 第1項の規定にかかわらず、法第19条第3項に規定する特定施設等入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)が町外にあるものは対象者とならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、各事業の種類ごとに月又は年を単位として各事業のサービスの量を定め、利用の決定を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成21年4月8日要綱第12号)

この要綱は、公布日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附則(平成22年3月15日要綱第7号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月29日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附則(平成24年7月9日要綱第18号)

この要綱は、平成24年7月9日より施行する。

附則(平成27年4月1日要綱第61号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附則(平成27年12月25日要綱第93号)

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

附則(平成30年3月27日要綱第7号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月19日要綱第12号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日要綱第18号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年4月13日要綱第74号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和3年6月2日要綱第84号)

この要綱は、公布日から施行する。

附則(令和4年3月28日要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年6月14日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

附則(令和5年3月27日要綱第15号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

附則(令和6年3月12日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年5月29日要綱第47号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別記第1(第2条関係)

相談支援事業

相談支援事業の事業内容及び実施方法については、上富田町障害者相談支援事業実施要綱(令和3年要綱第71号)の定めるところによる。

別記第2(第2条関係)

コミュニケーション支援事業

1 目的

コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある者(以下「障害者等」という。)に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

2 実施主体

この事業の実施主体は、上富田町とする。ただし、町長はこの事業の全部又は一部を適切に実施することができると認められる障害福祉関係団体等に委託することができる。

3 事業内容

この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 手話通訳者の派遣

手話通訳者は、和歌山県手話通訳者養成講座認定試験合格者及び統一試験合格者又は同等レベルの試験合格者とする。

(2) 手話通訳奉仕員の派遣

(3) 要約筆記者の派遣

要約筆記者は、全国統一要約筆記者認定試験の認定者又は同等と認められる者とする。

(4) 要約筆記奉仕員の派遣

4 手話通訳者等の派遣対象

町長は、障害者等が日常生活を営むうえで、手話通訳等が必要と認めたときに、手話通訳者等を派遣する。ただし、経済活動に係る支援及び社会通念上適当でない支援等は対象としない。

5 派遣費等

手話通訳等の派遣費及び交通費は次のとおりとする。

(1) 手話通訳者

ア 派遣時間1時間あたり2,500円とする。

イ 派遣時間が1時間を超える場合、30分毎に時間単価の半額を加算するものとする。

ウ 派遣時間は、待ち合わせ又は打ち合わせ時間から手話通訳終了までの時間とする。

エ 午後10時から午前6時までの深夜での派遣については、通常の派遣単価に50%加算した単価とする。

オ 派遣場所が遠方で、自宅から現地まで公共交通機関等での通常の移動時間で片道1時間を超える場合は、その超えた時間の2分の1を手話通訳時間に加算する。

カ 交通費は、自家用車を使用する場合は、派遣者の自宅から支援の業務を行う場所までの往復走行距離とし、料金の算定に当たっては、1リットル170円で、1リットル当たり10キロメートル走行したものと計算する。

キ 派遣時間が1時間までの場合は、1時間とみなして、派遣費の算定をする。

(2) 手話通訳奉仕員

ア 派遣時間1時間あたり、1,000円とする。

その他は、(1)のイからキを適用する。

(3) 要約筆記者

ア 派遣時間1時間あたり、手書きは2,500円、パソコンは2,700円とする。

その他は、(1)のイからキを適用する。

(4) 要約筆記奉仕員

ア 派遣時間1時間あたり、手書きは1,250円、パソコンは1,450円とする。

その他は、(1)のイからキを適用する。

6 事業の委託

この事業を適切に実施できる障害福祉関係団体等(以下「団体等」という。)に委託する場合の取り扱いは次のとおりとする。

(1) 委託することができる業務

ア 派遣する手話通訳者等の登録

イ 手話通訳者等の派遣に関する調整

ウ 手話通訳者等からの報告書の受理及び町への報告

エ 手話通訳者への派遣費及び交通費の支払い

オ 登録されている手話通訳者等の研修、健康診断、ボランティア保険への加入等、派遣事業に不随する業務

(2) 委託契約

町長は、この事業について団体等に委託する場合には、この要綱に従った契約書により契約するものとする。ただし、この要綱に記載のない事項についてはこの事業を受託した団体等(以下「受託者」という。)と協議するものとする。

(3) 委託料

町長は、受託者に対し、5の規定により算出した額を委託料として支払うものとする。

7 利用料

利用料は、無料とする。

8 秘密の保持

受託者は、上富田町から提供された住民に関する情報及び書類並びにサービスの実施に当たり知り得た情報及び作成した書類は、厳重な管理をもって保管し、町長の許可なしに関係者以外に漏らしてはならない。

別記第3(第2条関係)

日常生活用具給付等事業

1 目的

日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 実施主体

この事業の実施主体は、上富田町とする。

3 事業の内容

この事業は、日常生活上の便宜を図るため、障害者等に厚生労働省告示第529号(平成17年9月29日告示)に定める要件を満たす6種の用具を給付する。

4 用具の種目及び対象者

(1) 給付の対象となる用具の種目は、別表に掲げる用具とする。

(2) 給付の対象となる者は、別表の障害及び程度(対象者)の欄に掲げる障害者等であって、当該用具を必要とするものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる場合は、この限りでない。

5 給付の申請

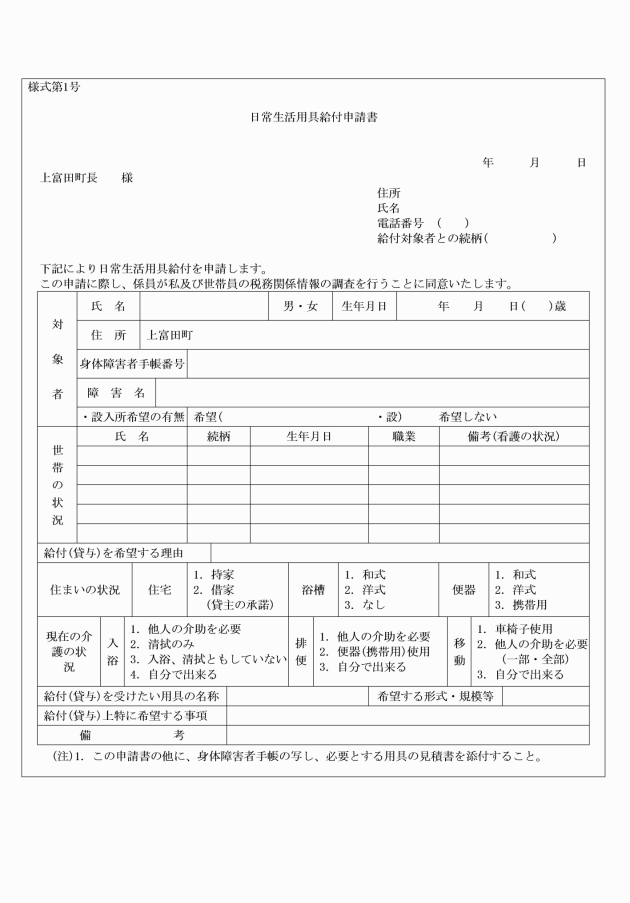

(1) 用具の給付を希望する対象者又は対象者の保護者(以下「対象者等」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

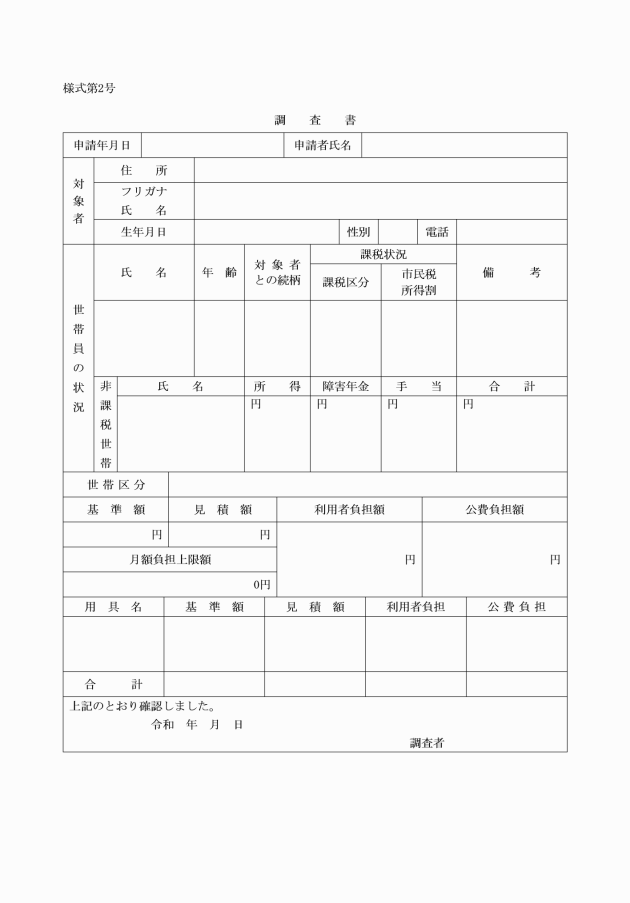

(2) 町長は、申請書を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、世帯の経済状況等を調査し、調査書(様式第2号)を作成するものとする。

6 給付の決定

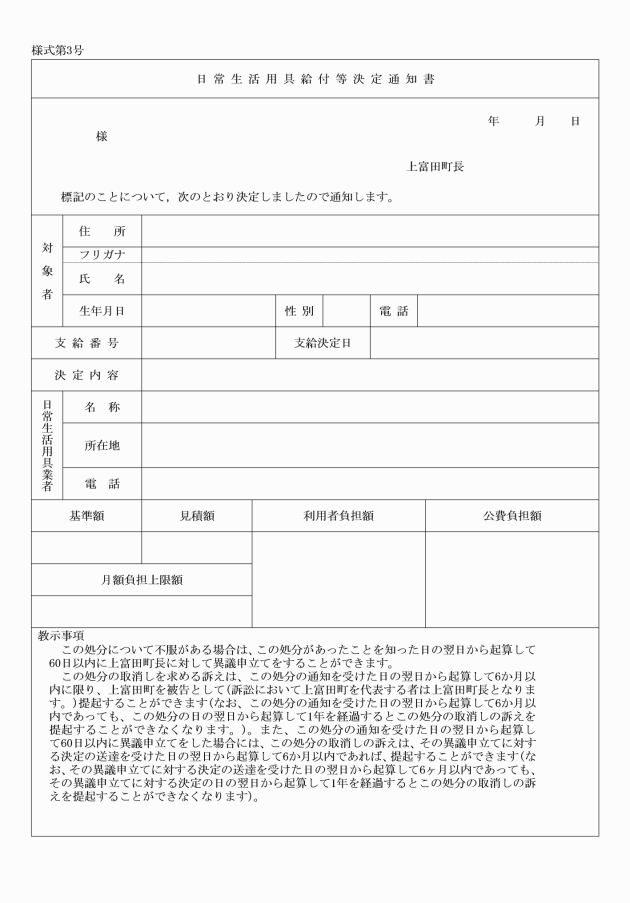

(1) 町長は、申請があったときは、内容を審査のうえ、給付を行うかどうかを決定する。

なお、決定を行う場合は、必要に応じ身体障害者更生相談所等に意見を聞くものとする。難病患者等については、主治医の診断書や身体障害者福祉法第15条の指定医等の意見書等の提出を求める他、保健師などによる訪問調査や障害福祉サービスの障害支援区分に係る認定調査の結果を参考にするものとする。

7 用具の給付

(1) 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の制作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(2) 別表に掲げる用具の内、排泄管理支援用具については、1月に6ヶ月分をまとめて給付することができる。

8 費用の負担等

(1) 対象者等は、用具の給付を受けたときは、別表に定める基準額の1割(実際の価格が基準額以下の場合はその1割)を日常生活用具給付券に添えて、用具を納入する業者に支払うものとする。ただし、1月当たりの負担上限額を対象者等の世帯の所得水準に応じて次のとおり定める。

ア 生活保護世帯 0円

イ 市町村民税非課税世帯 0円

ウ 市町村民税課税世帯 37,200円

(2) (1)の規定に関わらず、別表に定める排せつ管理支援用具に係る利用者負担額については、納入義務者に代わり上富田町が負担する。

(3) 実際の価格が別表に定める基準額を超える場合は、(1)により算定した額にその超過額を加算した額とする。

9 費用の請求

(1) 用具を納入した業者が町長に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から、用具の給付を受けた対象者等が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(2) 費用の請求は、日常生活用具給付券を添付して行うものとする。

10 用具の管理

(1) 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならないものとする。

(2) 町長は、(1)に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

11 給付台帳の整備

町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

別表

日常生活用具

種目 | 障害及び程度(対象者) | 基準額 | 耐用年数 | |

介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢及び体幹機能障害2級以上の者又は寝たきりの状態にある難病患者等 | 154,000円 | 8 |

特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級又は療育手帳A判定(18歳未満の児童にあっては、下肢又は体幹2級以上)の者又は寝たきりの状態にある難病患者等(常時介護を要する者に限る) | 19,600円 | 5 | |

特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する学齢児(6歳)以上の者又は自力で排尿できない難病患者等(常時介護を要する者に限る) | 67,000円 | 5 | |

入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で入浴に家族等他人の介助を要する者又は同程度の障害を有する難病患者等 | 82,400円 | 5 | |

体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で下着交換等に家族等他人の介助を要する者又は寝たきりの状態にある難病患者等 | 15,000円 | 5 | |

移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 159,000円 | 4 | |

訓練いす(障害児に限る。) | 18歳未満で下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等。原則として3歳以上 | 33,100円 | 5 | |

訓練用ベッド(障害児、難病患者等に限る。) | 18歳未満で下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等。原則として学齢児(6歳)以上 | 159,200円 | 8 | |

自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 入浴に介助を要する下肢又は体幹機能障害3級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等 | 90,000円 | 8 |

便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は常時介護を要する難病患者等。原則として学齢児(6歳)以上の者 | 9,850円 | 8 | |

T字状・棒状のつえ(盲人安全杖は補装具で) | 下肢又は体幹機能障害による歩行障害があり町に必要と認められた者又は同程度の障害を有する難病患者等 | 3,150円 | 3 | |

移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者又は同程度の障害を有する難病患者等 | 60,000円 | 8 | |

頭部保護帽 | 下肢、体幹又は平衡機能障害であって、起立歩行時に頻繁に転倒する者又は療育手帳A判定のもので、てんかん発作等により頻繁に転倒する者又は同程度の障害を有する難病患者等 A スポンジ・皮を主材料とするもの B スポンジ・皮・プラスティックを主材料とするもの | A 15,200円 B 36,750円 | 3 | |

特殊便器 | 上肢障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等 | 151,200円 | 8 | |

火災警報器 | 障害等級2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 15,500円 | 8 | |

自動消火器 | 障害等級2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 28,700円 | 8 | |

電磁調理器 | 障害等級2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 41,000円 | 6 | |

歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等 | 7,000円 | 10 | |

聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 87,400円 | 10 | |

在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害の手帳所持者又は腎臓機能に障害のある難病患者等であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者。 | 51,500円 | 5 |

ネブライザー(吸入器) | 呼吸機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害者若しくは同程度の障害を有する難病患者等であって必要と認められる者 | 36,000円 | 5 | |

電気式たん吸引器 | 呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者若しくは同程度の障害を有する難病患者等であって必要と認められる者 | 56,400円 | 5 | |

酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 17,000円 | 10 | |

視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上又は同程度の障害を有する難病患者等の世帯及びこれに準ずる世帯 | 9,000円 | 5 | |

視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上又は同程度の障害を有する難病患者等の世帯及びこれに準ずる世帯 | 18,000円 | 5 | |

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸器機能障害又は心臓機能障害を有し医療保険における在宅酸素療法を行う者若しくは脊髄損傷などによって身体の障害があり人工呼吸器を装着している者 | 157,500円 | 6 | |

情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者又は同程度の障害を有する難病患者等 | 98,800円 | 5 |

情報・通信支援用具(パソコン周辺機器やアプリケーションソフト) | 上肢機能障害・視覚2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等 | 100,000円 | 5 | |

情報・通信支援用具(視覚障害者用地上デジタルテレビ放送対応ラジオ) | 視覚障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等。1世帯あたり1台に限る | 30,000円 | 5 | |

点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上及び聴覚障害2級以上の重複障害者又は同程度の障害を有する難病患者等であって、必要と認められる者 | 383,500円 | 6 | |

点字器 | 視覚障害者又は同程度の障害を有する難病患者等 | 7 | ||

32マス18行両面真鍮板製 | 10,400円 | |||

32マス18行両面プラスティック製 | 6,600円 | |||

視覚障害者又は同程度の障害を有する難病患者等 携帯用 | 5 | |||

32マス4行片面アルミニウム製 | 7,200円 | |||

32マス12行片面プラスティック製 | 1,650円 | |||

点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等(本人が就労若しくは就学しているか又は見込まれる者に限る) | 63,100円 | 5 | |

視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等 A 録音再生器 B 再生専用器 | A 85,000円 B 35,000円 | 6 | |

視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等 | 99,800円 | 6 | |

視覚障害者用音声読書器 | 視覚障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等 | 198,000円 | 8 | |

視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害3級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等で、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 198,000円 | 8 | |

視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上又は同程度の身体障害者若しくは同程度の障害を有する難病患者等であって、必要と認められる者 | 13,300円 | 10 | |

聴覚障害者用通信装置(ファクシミリ) | 聴覚又は音声機能障害若しくは言語機能障害3級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 71,000円 | 5 | |

聴覚障害者用情報受信装置(テレビ文字デコーダー) | 聴覚障害者又は同程度の障害を有する難病患者等であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 88,900円 | 6 | |

人工喉頭 | 咽頭摘出者 | 72,200円 | 5 | |

点字図書 | 主に情報の入手を点字によっている視覚障害者又は同程度の障害を有する難病患者等 | 既存の墨字図書の価格 | ||

排せつ管理支援用具 | 紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | 高度の排便機能障害、脳原性運動機能障害又はこれに準ずる障害であって、意思表示が困難な者又は同程度の障害を有する難病患者等 | 12,000円 | |

ストーマ装具(尿路系) | 膀胱機能障害手帳保持者 | 11,600円 | ||

ストーマ装具(消化器系) | 小腸、直腸機能障害手帳保持者 | 8,850円 | ||

収尿器 | 高度の排尿機能障害 | 8,500円 | 1 | |

住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具(住宅改修費) | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた1、2級の身体障害者(児)又は同程度の障害を有する難病患者等がいる世帯(前年度分の町県民税非課税世帯に限る。)に属する者で住宅を改造するのに必要な経費を負担する者 | 600,000円 | 原則1回のみ |

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を有する身体障害者であって障害程度等級が3級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等 | 200,000円 | |||

様式第1号

様式第2号

様式第3号

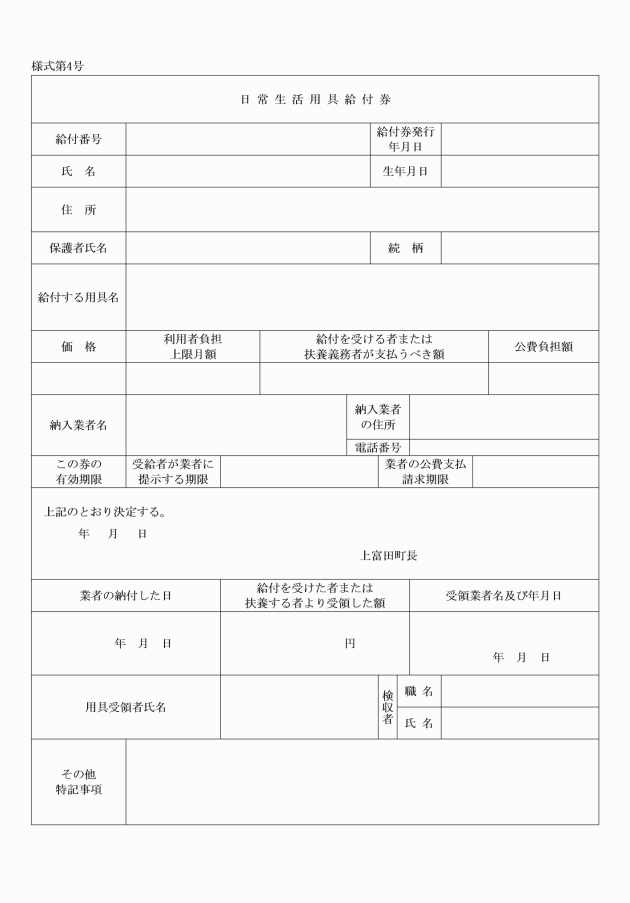

様式第4号

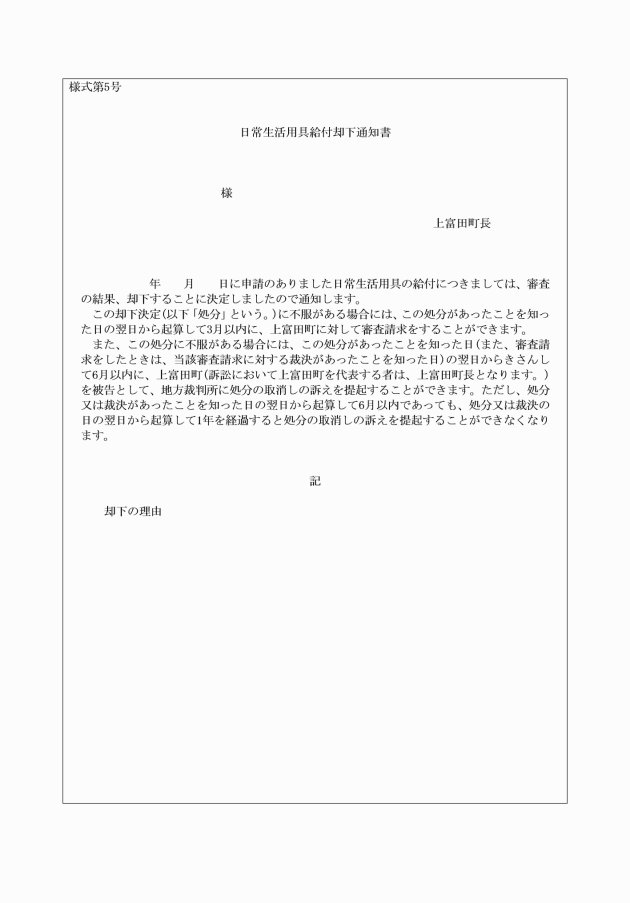

様式第5号

別記第4(第2条関係)

移動支援事業

1 目的

移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、円滑に外出することができるよう支援を行うことにより、障害者等の地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

2 実施主体

この事業の実施主体は、上富田町とする。ただし、町長はこの事業の全部又は一部を適切に実施することができると認められる事業者に委託することができる。

3 事業の内容

(1) この事業の内容は、次に掲げるものとする。

ア 個別移動支援 障害者等の外出における個別の移動支援

イ グループ移動支援 複数の障害者等からなるグループの外出における集団への移動支援

(2) サービスの提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

4 利用の申請

事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、上富田町地域生活支援事業利用申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

5 利用者負担等

(1) 利用対象者は、サービスを利用したときは、費用額の1割に相当する額を利用者負担として、事業者に支払わなければならない。

(2) 同一の月における利用者負担の合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に定める額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときには、利用対象者が事業者に支払うべき利用者負担の合計額は、負担上限月額とする。ただし、この場合において、利用者負担の上限額は、事業者別に計算するものとし、事業者合算については、別に定めるものとする。

6 利用者負担の免除

町長は、経済的理由その他特別の理由があると認めるときには、利用対象者の申請により、利用者負担を減免することができる。

7 委託料

町長は、この事業を受託した者(以下「受託者」という。)に対し、費用額から5の(1)に規定する利用者負担を差し引いた額を委託料として支払うものとする。なお、費用額については、次のとおりとする。

(1) 移動支援において身体介護を伴う場合

ア 所要時間30分未満の場合 2,540円

イ 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円

ウ 所要時間1時間以上の場合

5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

(2) 移動支援において身体介護を伴わない場合

ア 所要時間30分未満の場合 1,050円

イ 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,970円

ウ 所要時間1時間以上の場合

2,760円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに700円を加算した額

(3) 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。この場合の端数処理は小数点以下を四捨五入する。

(4) 利用対象者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する介護給付及び訓練等給付若しくは地域生活支援事業の地域活動支援センター、経過的デイサービス、日中一時支援事業等のサービス提供を受けている間は、算定しない。

(5) 1及び2の額については、費用額が変更された場合には、改めて定める。

8 報告

受託者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分し、この事業の経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるとともに、毎月の提供したサービスの利用回数等を記録の上、その結果を翌月10日までに町長に報告するものとする。

9 秘密の保持

受託者は、上富田町から提供された住民に関する情報及び書類並びにサービスの実施に当たり知り得た情報及び作成した書類は、厳重な管理を持って保管し、町長の許可なしに関係者以外に漏らしてはならない。

別記第5(第2条関係)

地域活動支援センター事業

1 目的

地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を通所させ、地域の実情に応じ創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

2 実施主体

この事業の実施主体は、上富田町とする。ただし、町長はこの事業の全部又は一部を適切に実施することができると認められる事業者に委託することができる。

3 事業の内容

(1) この事業の内容は、次に掲げるものとする。

ア 地域活動支援センター基礎的事業

イ 地域活動支援センターⅠ型

ウ 地域活動支援センターⅡ型

エ 地域活動支援センターⅢ型

(2) 地域活動支援センター基礎的事業(以下「基礎的事業」という。)は、利用者に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供等の支援を行う。

(3) 地域活動支援センターⅠ型は、基礎的事業のほか、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施するものとする。なお、相談支援事業と併せて、実施するものとする。

(4) 地域活動支援センターⅡ型は、地域において、雇用・就労が困難な在宅障害者に対して、基礎的事業のほか、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施するものとする。

(5) 地域活動支援センターⅢ型は、地域において、雇用・就労が困難な在宅障害者に対して、基礎的事業のほか、作業訓練等のサービスを実施するものとする。

4 利用の申請

事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、上富田町地域生活支援事業利用申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

5 利用者負担等

(1) 利用対象者は、地域活動支援センターⅡ型及びⅢ型のサービスを利用したときは、事業に要した費用として別に定める額(以下「費用額」という。)の1割に相当する額を利用者負担として、事業者に支払わなければならない。

(2) 同一の月における利用者負担の合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときには、利用対象者が事業者に支払うべき利用者負担の合計額は、負担上限月額とする。ただし、この場合において、利用者負担の上限額は、事業者別に計算するものとし、事業者合算については、別に定めるものとする。

6 利用者負担の免除

町長は、経済的理由その他特別の理由があると認めるときには、利用対象者の申請により、利用者負担を減免することができる。

7 委託料

この要綱に基づき実施する事業の経費については、町長は、委託をした事業者に対し、費用額から5の(1)に規定する利用者負担を差し引いた額を支払うものとする。

8 報告

受託者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分し、利用経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるとともに、毎月の提供したサービスの利用回数等を記録の上、その結果を翌月10日までに町長に報告するものとする。

9 秘密の保持

受託者は、上富田町から提供された住民に関する情報及び書類並びにサービスの実施に当たり知り得た情報及び作成した書類は、厳重な管理を持って保管し、町長の許可なしに関係者以外に漏らしてはならない。

別記第6(第2条関係)

日中一時支援事業

1 目的

日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を提供し、障害者等の見守りや社会に適応するための日常的な訓練、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息の場を確保することを目的とする。

2 事業主体

この事業の事業主体は、上富田町とする。ただし、町長はこの事業の全部又は一部を適切に実施できると認められる事業者に委託することができる。

3 事業の内容

(1) この事業の内容は、次に掲げるものとする。

ア 日中ショート事業

イ 障害児タイムケア事業

ウ デイサービス事業

(2) 日中ショート事業は、施設入所支援、短期入所、訓練等給付(法第5条第16項に規定する共同生活援助を除く。)等の障害福祉サービス事業所で実施するもので、当該事業の運営に支障のない範囲で実施する場合とする。

(3) 障害児タイムケア事業は、専用の事業実施の場を設け、原則1回3時間以上の利用時間で、障害児を対象として社会に適応する日常的な訓練を実施する場合とし、その人員、設備及び運営等基準については、児童ディサービスに準じて町と事業者との間で協議を行うものとする。

(4) デイサービス事業は、施設入所支援、短期入所、訓練等給付(法第5条第16項に規定する共同生活援助を除く。)等の障害福祉サービス事業所で実施するもので、当該事業の運営に支障のない範囲で実施する場合とする。

4 利用の申請

事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、上富田町地域生活支援事業利用申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

5 利用者負担等

(1) 利用対象者は、事業を利用したときは、事業に要した費用として別に定める額(以下「費用額」という。)の1割に相当する額を利用者負担として、事業者に支払わなければならない。

(2) 同一の月における利用者負担の合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に定める額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときには、利用対象者が事業者に支払うべき利用者負担の合計額は、負担上限月額とする。ただし、この場合において、利用者負担の上限額は、事業者別に計算するものとし、事業者合算については、別に定めるものとする。

6 利用者負担の免除

町長は、経済的理由その他特別の理由があると認めるときには、利用対象者の申請により、利用者負担を減免することができる。

7 委託料

町長は、この事業を受託した者(以下「受託者」という。)に対し、費用額から5の(1)に規定する利用者負担を差し引いた額を委託料として支払うものとする。なお、費用額については、次のとおりとする。

(1) 日中ショート事業

ア 障害者

4H未満報酬額 | 4H以上~8H未満報酬額 | 8H以上報酬額 | |

区分1 | 1,230円 | 2,450円 | 3,680円 |

区分2 | 1,230円 | 2,450円 | 3,680円 |

区分3 | 1,410円 | 2,810円 | 4,220円 |

区分4 | 1,560円 | 3,120円 | 4,680円 |

区分5 | 1,890円 | 3,790円 | 5,680円 |

区分6 | 2,230円 | 4,450円 | 6,680円 |

療養介護対象者 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 |

遷延性意識障害者 | 3,500円 | 7,000円 | 10,500円 |

イ 障害児

4H未満報酬額 | 4H以上~8H未満報酬額 | 8H以上報酬額 | |

区分1 | 1,230円 | 2,450円 | 3,680円 |

区分2 | 1,480円 | 2,970円 | 4,450円 |

区分3 | 1,890円 | 3,790円 | 5,680円 |

重症心身障害児 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 |

遷延性意識障害者等 | 3,500円 | 7,000円 | 10,500円 |

※ 利用日数の計算は、4H未満は1/4、4H以上~8H未満は2/4、8H以上は3/4とする。

ウ 食事提供のための体制を整えている事業所で食事提供がなされた場合において、利用者の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条に定める負担上限額の世帯が生活保護、低所得1、低所得2の場合には、1日につき420円加算する。

エ ア及びイの表中の区分については、「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準に関する省令」(平成18年厚生労働省令第40号)に定める障害支援区分に相当する障害程度とする。

(2) 障害児タイムケア事業

定員 | 障害児タイムケア事業報酬額 |

10人以下 | 3,700円 |

11人以上~20人未満 | 2,570円 |

21人以上 | 2,100円 |

(3) デイサービス事業

ア 単独型身体障害者デイサービス費

所要時間4時間未満 | 所要時間4時間以上6時間未満 | 所要時間6時間以上 | |

区分1 | 3,450円 | 5,760円 | 7,480円 |

区分2 | 3,190円 | 5,330円 | 6,930円 |

区分3 | 2,950円 | 4,910円 | 6,380円 |

※ 上記区分は次のとおりとする。

(ア) 区分1 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度

(イ) 区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度

(ウ) 区分3 (ア)及び(イ)に該当しない程度

イ 併設型身体障害者デイサービス費

所要時間4時間未満 | 所要時間4時間以上6時間未満 | 所要時間6時間以上 | |

区分1 | 2,770円 | 4,620円 | 6,000円 |

区分2 | 2,520円 | 4,190円 | 5,460円 |

区分3 | 2,260円 | 3,780円 | 4,910円 |

※ 上記区分はアと同様。

ウ 単独型知的障害者デイサービス費

所要時間4時間未満 | 所要時間4時間以上6時間未満 | 所要時間6時間以上 | |

区分1 | 2,850円 | 4,750円 | 6,170円 |

区分2 | 2,550円 | 4,250円 | 5,530円 |

区分3 | 2,250円 | 3,760円 | 4,880円 |

※ 上記区分は次のとおりとする。

(ア) 区分1 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度

(イ) 区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度

(ウ) 区分3 (ア)及び(イ)に該当しない程度

エ 併設型知的障害者デイサービス費

所要時間4時間未満 | 所要時間4時間以上6時間未満 | 所要時間6時間以上 | |

区分1 | 2,160円 | 3,620円 | 4,700円 |

区分2 | 1,870円 | 3,110円 | 4,050円 |

区分3 | 1,570円 | 2,620円 | 3,410円 |

※ 上記区分はウと同様。

オ 食事提供のための体制を整えている事業所で食事提供がなされた場合において、利用者の障害の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に定める負担上限額の世帯が生活保護、低所得1、低所得2の場合には、1日につき420円加算する。

カ 利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき400円を加算する。

キ 利用者に対して、その居宅とデイサービス事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき540円を加算する。

8 報告

受託者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分し、この事業の経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるとともに、毎月の提供した事業の利用回数等を記録の上、その結果を翌月10日までに町長に報告するものとする。

9 秘密の保持

受託者は、上富田町から譲り受けた住民に関する情報及び書類並びにサービスの実施に当たり知り得た情報及び作成した書類は、厳重な管理を持って保管し、町長の許可なしに関係者以外に漏らしてはならない。

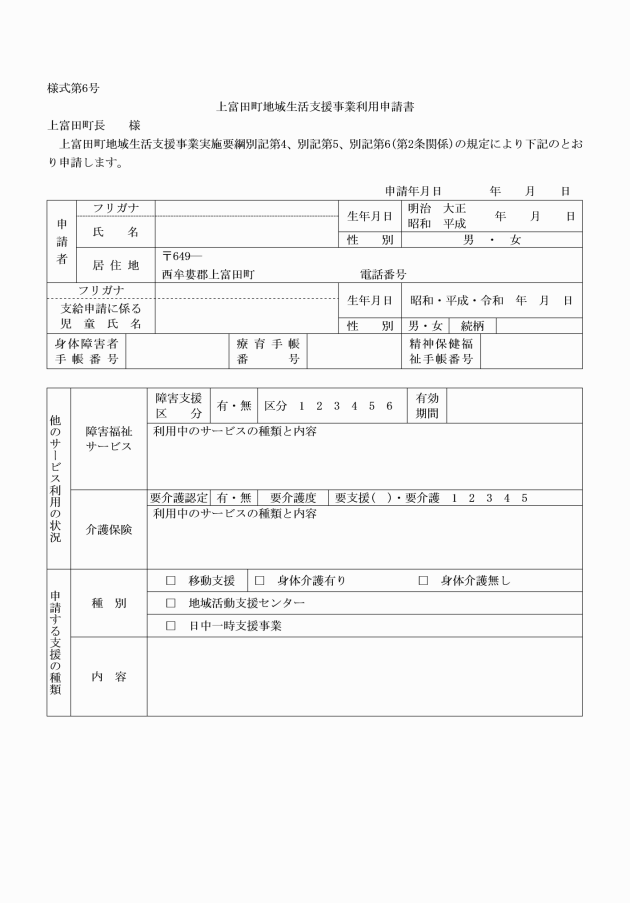

様式第6号

別記第7(第2条関係)

巡回支援専門員整備事業

1 目的

巡回支援専門員整備事業(以下「事業」という。)を実施し、発達やかかわり方が気になる段階から児童やその保護者への支援を行うための体制の整備を図り、もって発達障害等のある児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

2 事業主体

この事業主体は、上富田町とする。ただし、町長はこの事業の全部又は一部を適切に実施できると認められる事業者に委託することができる。

3 事業の内容

この事業の内容は次に掲げるものとする。

(1) 保育所等への巡回支援を実施すること。

(2) 障害児に関する総合的な相談に関すること。

(3) 障害児の支援に関する関係機関との連携、調整及びネットワークの構築に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1項の目的を達成するために必要な事業

4 対象者

この事業の対象者は、町内に住所を有する者で、次に掲げる者とする。

(1) 障害児又は発達障害の疑いがある児童及びその家族

(2) 前号に掲げるものの他、町長が必要と認める者

5 専門員

専門員は、医師、児童指導員、保育士、保健師、臨床心理士、作業療法士、言語聴覚士等で発達障害等に関する知識を有する者とする。

6 報告

(1) 専門員は巡回支援等における活動内容について巡回支援専門員整備事業活動計画書を作成し町に報告しなければならない。

(2) 巡回支援を受けた施設等は巡回相談整備事業活動報告書にて報告しなければならない。

7 遵守事項

(1) 巡回支援等において、事故が発生した場合は町及び関係者に速やかに連絡を行うとともに必要な措置を講じなければならない。

(2) 専門職員及び従事関係者は、正当な理由なく業務上知りえた利用者に関する情報を漏らしてはならない。また、事業終了後及びその職種を退いた後も同様とする。

別記第8(第2条関係)

基幹相談支援センター事業

1 目的

基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担い、地域の関係機関の連携、相談支援体制の強化、人材の育成及び障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第2の3に掲げる地域生活支援拠点等の整備を推進することにより障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域の相談支援体制の構築を図ることを目的とする。

2 実施主体

(1) この事業の実施主体は、上富田町とする。ただし、町長はこの事業を適切に実施することができると認められる次に掲げる相談支援の指定を全て受けている社会福祉法人等に当該事業を委託することができる。

① 法第51条の14に規定する指定一般相談支援事業者

② 法第51条の17に規定する指定特定相談支援事業者

③ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26に規定する指定障害児相談支援事業者

(2) 町長は、3の(2)における居室として確保するグループホーム及び短期入所施設について、これを適切に実施することができると認められる社会福祉法人等事業者に当該事業を委託することができる。

3 事業内容

センター事業は、次に掲げるものとする。

(1) 基幹相談支援センター機能強化事業

法第77条第1項第3号及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「国要綱」という。)別記1―3に規定する事業であって、相談支援機能の強化、地域の関係者の連携・強化及び人材の育成を図るものであり、その具体的内容は、次のとおりとする。

ア 基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化の取組

① 地域の相談支援事業者の人材育成や支援の質の向上のための取組の支援

② 日常的な支援方針等を検討する場の設置・運営

③ 事業所の訪問や相談支援従事者の業務への同行等による専門的な助言

④ 研修会の企画・運営(相談支援従事者研修の実習の受入を含む。)

⑤ サービス等利用計画やモニタリング結果の共同による検討・検証

⑥ セルフプランにより支給決定されている利用者の支援の検討・検証

⑦ 支援者が困難を感じているケース等に関するスーパーバイズ

⑧ 学校や企業、地域包括支援センター、生活困窮者自立相談支援機関、子ども家庭センター等との間での各種情報の収集・提供や連携のための取組の実施

⑨ 障害者等の支援に係る専門的助言

イ 基幹相談支援センターによる自治体と協働した協議会の運営等による地域づくりの取組

① 地域の相談機関との連携強化の取組(相談支援事業者、身体障害者相談員、知的障害者相談員、民生委員、高齢者、児童、保健・医療、教育・就労等に関する各種の相談機関等との連携会議の開催等)

② 他地域の支援機関等、障害福祉分野以外の支援機関等との連携・協働の促進の取組

ウ その他

① 西牟婁圏域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)の運営

② 機能強化事業の実施状況等を協議する定期的な基幹相談支援センター連携

(2) 地域生活支援拠点等・ネットワーク運営推進事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、地域において生活する障害者等及び地域における生活に移行することを希望する障害者等(以下「地域生活障害者等」という。)を支援するため、以下の事業を実施する。

ア 体験利用等居室確保事業

居宅で生活する障害者の緊急時における宿泊及び入所施設や病院、親元からの地域移行に向けた一人暮らしに向けた体験的宿泊の利用の機会を提供するための居室を確保する。

イ 専門的人材の確保・育成等

障害者の地域生活を支える専門的人材を確保するための研修等や市町村と指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、基幹相談支援センターその他の関係機関(以下「拠点関係機関」という。)との連携に資するための協議の場の開催等の地域生活支援拠点等におけるネットワークの運営や機能の充実を推進する。

ウ 拠点コーディネート事業

(ア) 概要

ア及びイの事業を円滑に実施してネットワークの運営や機能の充実等の総合調整を図り、情報連携等を担うコーディネーター(以下「拠点コーディネーター」という。)を配置して、緊急時に備えた相談や事前のニーズ把握、入所・入院者及び施設・病院等への地域移行に向けた働きかけ、緊急時支援や地域移行に関する支援のネットワークづくり等を行う。

(イ) 拠点コーディネーターの要件等

以下のいずれかの要件を満たすものとして市町村長が認めた者を指定特定相談支援事業所その他の拠点関係機関に配置するものとする。

① 協議会(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。以下同じ。)への参画又は運営の実績など、地域における相談支援体制や障害福祉サービス提供体制の構築等について、一定の知識及び経験を有する者

② 障害者等に対する相談支援や地域移行に係る支援等に相当期間従事するなど、地域生活障害者等への支援について、一定の知識及び経験を有する者

③ その他社会福祉士など障害者支援に関する一定の知識及び経験を有する者

(ウ) 拠点コーディネーターの業務

地域生活支援拠点等としての機能を果たすため、整備の主体である市町村とともに、地域の支援ニーズの把握や社会資源の活用、効果的な支援体制を構築するため、地域の実情に応じて、拠点関係機関との連携の上で、以下の業務を行うものとする。

① 基幹相談支援センターや相談支援事業所等、地域の相談支援体制を構築し、緊急時の支援が見込めない世帯の事前に把握、登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態や地域生活障害者等の介護を行う者の障害、疾病等のため、当該地域生活障害者等に対し、当該地域生活障害者等の介護を行う者による支援が見込めない事態等(以下単に「緊急事態」という。)に必要なサービスのコーディネートや相談等の支援

② 短期入所事業所や通所事業所等の地域の指定障害福祉サービス事業所等との連携体制を構築し、常時の緊急受入体制等を確保した上で、緊急事態における受入れの調整や医療機関への連絡等の対応

③ 一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者、障害者支援施設や精神科病院等との連携体制を構築し、障害者支援施設における地域移行等意向確認担当者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)第23条第2項に規定する地域移行等意向確認担当者をいう。)及び精神科病院における退院後生活環境相談員(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条の4に規定する退院後生活環境相談員をいう。)等との情報共有を含め、地域における障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援に係る調整

④ イに掲げる事業の運営その他地域生活支援拠点等の機能を果たすために必要な役割

4 職員配置

センター事業の委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託法人」という。)は、町長の求めに応じて、次の職員を配置する。

(1) 専門的職員

常勤かつ専任として、主として機能強化事業を担当し、必要に応じて地域生活支援拠点等・ネットワーク運営推進事業の担当を補佐する業務を受け持ち、社会福祉士、精神保健福祉士又はそれらの資格に準ずる資格を有する者であって、かつ、主任相談支援専門員の研修を受講し、その資格の有効期間内にある者

(2) 拠点コーディネーター

常勤かつ専任として、主として地域生活支援拠点等・ネットワーク運営推進事業を担当し、必要に応じて機能強化事業の担当を補佐する業務を受け持ち、社会福祉士、精神保健福祉士又はそれらの資格に準ずる資格を有する者であって、かつ、主任相談支援専門員の研修を受講し、その資格の有効期間内にある者

(3) 事務担当職員

常勤かつ専任として、専門的職員及び拠点コーディネーターの業務の補佐、自立支援協議会及び連携会議の運営事務並びにセンター事業の業務に従事し、障害福祉をはじめとする福祉全般の制度に精通している者

(4) 支援員

3の(2)のアに規定する居室の調整に基づき配置される支援員であって、居室の利用時において居室の利用者を介助等支援することができる者

なお、3の(2)のウの(ウ)の②又は③の規定により調整した結果、地域生活支援拠点等・ネットワーク運営推進事業の委託を受けた相談支援事業者以外から支援員が配置される場合の費用については、次のとおりとする。

① 支援員配置の有無の決定は、居室等利用者が住所を有する市町が、拠点コーディネーター及び居室等を管理する委託法人と協議し決定する。

② 配置される支援員の決定は、居室等利用者が住所を有する市町が、拠点コーディネーターと協議し、居室等を管理する委託法人担当者又は利用者が日常的にサービスを利用している事業所担当者等の中から決定する。

③ 「費用額表」は、配置される支援員が、居室等を管理する委託法人担当者以外の場合に適用する。ただし、障害福祉サービス費等他のサービスでその費用が給付される場合には適用しない。

④ 「費用額表」の「ア 配置される支援員の費用額」は、支援員が居室等において居室等利用者に対して支援を行った時間に対して適用する。また、支援の時間は、午前0時を起点として、1日間で支援した合計時間とする。

⑤ 「費用額表」の「イ 居室等への送り迎えに係る費用額」は、居室等利用の際の送迎に対して適用する。

費用額表

ア 配置される支援員の費用額(重度訪問介護サービス費を準用)

番号 | 時間区分 | 費用額(円) | |

1 | 1時間未満 | 1,830 | |

2 | 1時間以上1時間30分未満 | 2,740 | |

3 | 1時間30分以上2時間未満 | 3,660 | |

4 | 2時間以上2時間30分未満 | 4,570 | |

5 | 2時間30分以上3時間未満 | 5,490 | |

6 | 3時間以上3時間30分未満 | 6,390 | |

7 | 3時間30分以上4時間未満 | 7,310 | |

8―1 | 4時間以上8時間未満 8,160円に30分増すごとに+850円 | 4時間以上4時間30分未満 | 8,160 |

8―2 | 4時間30分以上5時間未満 | 9,010 | |

8―3 | 5時間以上5時間30分未満 | 9,860 | |

8―4 | 5時間30分以上6時間未満 | 10,710 | |

8―5 | 6時間以上6時間30分未満 | 11,560 | |

8―6 | 6時間30分以上7時間未満 | 12,410 | |

8―7 | 7時間以上7時間30分未満 | 13,260 | |

8―8 | 7時間30分以上8時間未満 | 14,110 | |

9―1 | 8時間以上12時間未満 14,960円に30分増すごとに+850円 | 8時間以上8時間30分未満 | 14,960 |

9―2 | 8時間30分以上9時間未満 | 15,810 | |

9―3 | 9時間以上9時間30分未満 | 16,660 | |

9―4 | 9時間30分以上10時間未満 | 17,510 | |

9―5 | 10時間以上10時間30分未満 | 18,360 | |

9―6 | 10時間30分以上11時間未満 | 19,210 | |

9―7 | 11時間以上11時間30分未満 | 20,060 | |

9―8 | 11時間30分以上12時間未満 | 20,910 | |

10―1 | 12時間以上16時間未満 21,710円に30分増すごとに+800円 | 12時間以上12時間30分未満 | 21,710 |

10―2 | 12時間30分以上13時間未満 | 22,510 | |

10―3 | 13時間以上13時間30分未満 | 23,310 | |

10―4 | 13時間30分以上14時間未満 | 24,110 | |

10―5 | 14時間以上14時間30分未満 | 24,910 | |

10―6 | 14時間30分以上15時間未満 | 25,710 | |

10―7 | 15時間以上15時間30分未満 | 26,510 | |

10―8 | 15時間30分以上16時間未満 | 27,310 | |

11―1 | 16時間以上20時間未満 28,170円に30分増すごとに+860円 | 16時間以上16時間30分未満 | 28,170 |

11―2 | 16時間30分以上17時間未満 | 29,030 | |

11―3 | 17時間以上17時間30分未満 | 29,890 | |

11―4 | 17時間30分以上18時間未満 | 30,750 | |

11―5 | 18時間以上18時間30分未満 | 31,610 | |

11―6 | 18時間30分以上19時間未満 | 32,470 | |

11―7 | 19時間以上19時間30分未満 | 33,330 | |

11―8 | 19時間30分以上20時間未満 | 34,190 | |

12―1 | 20時間以上24時間未満 34,990円に30分増すごとに+800円 | 20時間以上20時間30分未満 | 34,990 |

12―2 | 20時間30分以上21時間未満 | 35,790 | |

12―3 | 21時間以上21時間30分未満 | 36,590 | |

12―4 | 21時間30分以上22時間未満 | 37,390 | |

12―5 | 22時間以上22時間30分未満 | 38,190 | |

12―6 | 22時間30分以上23時間未満 | 38,990 | |

12―7 | 23時間以上23時間30分未満 | 39,790 | |

12―8 | 23時間30分以上24時間未満 | 40,590 | |

イ 居室等への送り迎えに係る費用額(重度訪問介護サービス費の移動介護加算の1時間未満を準用)

番号 | 区分 | 費用額(円) |

1 | 片道 | 1,000 |

5 実施に当たっての留意点

(1) センター事業は、圏域市町相互の連携のもとに一体的に実施ができるように努めなければならない。

(2) センター事業は複数の法人が受託することになることから、受託法人相互に連携を図りながら業務を遂行しなければならない。

(3) 受託法人は、委託相談、特定相談、一般相談、障害児相談の各相談支援事業所やその他相談機関との連携、相談支援専門員の育成等地域の相談支援体制の充実に向けて体制の整備に努めなければならない。

6 職員の責務

(1) 第4条に規定する職員(以下「職員」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、障害者及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(2) 職員は、事業を行うに当たっては、利用者のエンパワメント(能力開化)や権利擁護に十分留意しなければならない。

(3) 職員は、関係機関の担当者等と常に日頃から情報交換するなど円滑な関係作りを図るように努めなければならない。

(4) 職員は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会への参加や他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、生活支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めなければならない。

別記第9(第2条関係)

理解促進研修・啓発事業

1 目的

理解促進研修・啓発事業(以下「事業」という。)は、障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、地域住民の障害者等に対する理解を深める研修・啓発の取組を通じて地域住民への働きかけを行うことにより、共生社会の実現を目指すことを目的とする。

2 実施主体

この事業の実施主体は、上富田町とする。ただし、町長はこの事業の全部又は一部を適切に実施することができると認められる事業者に委託することができる。

3 事業内容

この事業は、次のいずれかの形式による方法で実施する。

(1) 教室等開催 障害特性(身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、盲ろう者、重症心身障害児、難病等をいう。以下同じ。)を分かりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障害者等の理解を深めるための教室等を開催する。

(2) 事業所訪問 地域住民が、障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、当該事業所の職員や当事者と交流し、障害者等に対して必要な配慮・知識や理解を促す。

(3) イベント開催 有識者による講演会や障害者等と実際にふれあうイベント等、多くの住民が参加できるような形態により、障害者等に対する理解を深める。

(4) 広報活動 障害別の接し方を解説したパンフレットやホームページの作成、障害者に関するマークの紹介等、障害者等に対する普及・啓発を目的とした広報活動を実施する。

(5) その他形式 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために有効な形式により実施する。

4 実績報告

事業の委託を受けた事業者は、事業が完了したときは、速やかに当該事業の実績等について町長に報告するものとする。

別記第10(第2条関係)

手話奉仕員養成研修事業

1 目的

法に基づき、聴覚障害者及び音声機能又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の生活、福祉制度等について理解を深め、手話で日常生活を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した支援者を養成するため、上富田町手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)を実施することにより、聴覚障害者等とのコミュニケーションの円滑化を図り、もって聴覚障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

2 実施主体

この事業の実施主体は上富田町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な運営が確保できる社会福祉法人等に委託すること及び事業を効率的に運営するために、他市町村と強度で実施することができる。

3 事業内容

この事業は、「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」(平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に定める入門課程及び基礎課程による手話奉仕員養成講座(以下「養成講座」という。)の実施により行うものとする。

4 対象者

事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に存する学校に在学する15歳以上の者

(3) 町内に存する事務所及び事業所に勤務する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者

5 受講料

養成講座の受講料は無料とする。ただし、テキスト代に係る費用については、受講者が負担するものとする。

6 受講の申込み

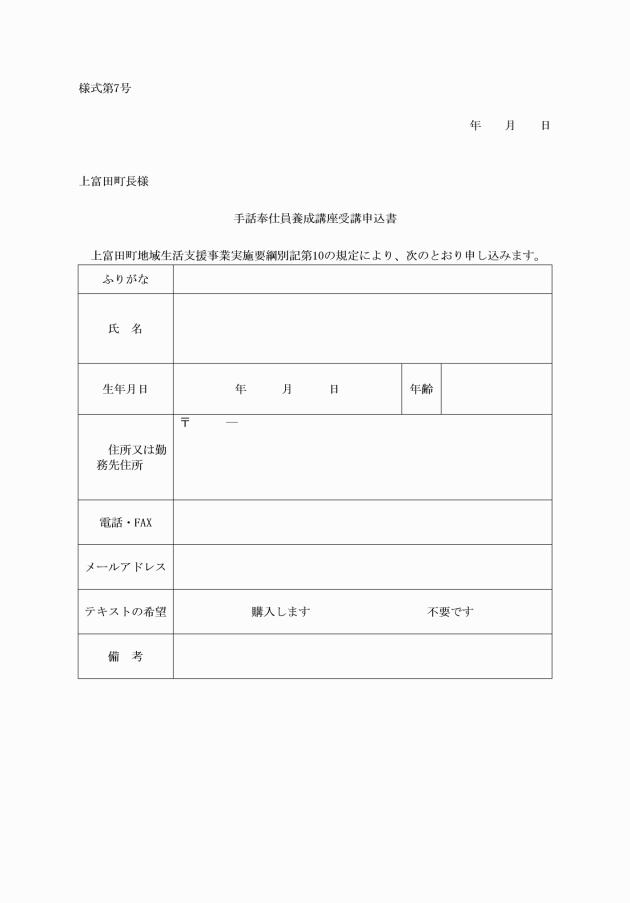

養成講座の受講を希望するときは、手話奉仕員養成講座受講申込書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

7 修了証書の交付

町長は、養成講座を修了した者に対して、修了した課程ごとに修了証書を交付するものとする。

8 その他

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

様式第7号