○上富田町介護保険料の減免に関する規則

令和2年6月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町介護保険条例(平成12年条例第22号。以下「条例」という。)第10条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象者)

第2条 条例第10条第1項第1号から第4号に掲げるものの他、同項第5号については、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第63条に係る場合(以下「法第63条」という。)

(減免の割合等)

第3条 条例第10条第1項各号に該当する者の適用範囲、減免割合等は別表のとおりとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、その旨を当該減免を受けた者に通知するとともに減免により免れた保険料を徴収するものとする。

(1) 資力の回復その他の事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他の不正行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、保険料の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。

ア 新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し又は重篤な傷病を負ったこと。 全部

(ア) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(イ) 主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

【減免額の算定】

【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減額又は免除の割合を乗じて得た額

((A×B/C)×(D))

【減免額の計算式】

対象保険料額×減額又は免除の割合=保険料減免額

【表1】

対象保険料額=A×B/C |

A:当該第1号被保険者の保険料額 B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |

【表2】

主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 (D) |

210万円以下であるとき | 全部 |

210万円を超えるとき | 10分の8 |

(注) 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。

ウ 保険料の減免を受けようとする者は、令和5年度の末日までに、次の書類を添付し申請すること。

アについては、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったことを確認できる書類(死亡診断書の写し、医師の診断書など)

イについては、事業収入等が減少したことを確認できる書類(前年の確定申告書、源泉徴収票、収入のわかる給与明細書、帳簿の一部、資金繰り表の写しなど)、事業等の廃止が確認できる書類(廃業等届出書、事業廃止届出書の写しなど)、失業を確認できる書類(解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者証、事業主の証明書など)

ただし、必要な書類を添付できない者については、やむを得ない事由があると認められる場合であって、その他の証拠書類及び事情聴取等により当該事由があると認められる場合は、減免することができる。

附則(令和2年6月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

附則(令和3年6月15日規則第49号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

附則(令和4年3月29日規則第17号)

(施行期日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

令和3年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

附則(令和5年3月27日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

令和5年4月1日前の期間に納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が定められた保険料の減免については、なお従前の例による。

附則(令和6年11月28日規則第19号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分 | 減免事由 | 適用範囲 | 減免割合等 | 証明書等 | 適用期間 |

災害等によるもの ・震災 ・風水害 ・火災 ・その他これらに類する災害 | 被保険者が現住する住宅が、全壊(全焼)、半壊(半焼)及び床上浸水の被害を受けた場合 | 全額 | 消防署長等所轄の関係官公署の長が発行する証明書 | 1 全壊(全焼)の場合は、被害を受けた日の属する月から12月 2 半壊(半焼)、床上浸水の場合は、被害を受けた日の属する月から6月 | |

所得減少によるもの ・死亡又は重大な障害 ・長期入院 ・事業又は業務の休廃止 ・失業 ・天災による不作、不漁 ・その他これらに類する理由 | 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の当該年の所得の見積額が、前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少し、かつ、前年中の合計所得金額が380万円未満である場合で当該年の所得の見込み額に対する保険料の額が現に被保険者が属する区分の保険料に比べ減少すると認められる場合 | 当該年の所得の見込み額に対する保険料の額と現に被保険者が属する区分の保険料の額との差額 | 必要と認める書類 ・医師の診断書 ・休廃業証明書 ・退職証明書 ・給与証明書 ・その他公的証明書 | 当該年度において減免事由発生後に到来する納期に係る保険料(ただし、当該年度において資力の回復が困難と認められる場合は、1年以内に到来する納期の範囲内において適用することができる。) | |

規則第2条第1号 | 法第63条 | 在監証明書等により被保険者が法第63条に該当した事実が確認できた場合 | 全額 | 在監証明書等 | 在監期間中に係る月割額 |

規則第2条第2号 | 低所得による生活困窮者 | 被保険者の属する世帯の収入見込額の合計が、保険料第1段階の者にあっては、当該年度における老齢福祉年金相当額に世帯員(当該被保険者を除く。以下同じ。)1人につき当該年度における厚生年金保険の配偶者加給年金相当額を加算した金額を、保険料段階第2段階及び第3段階の者にあっては、100万円に世帯員1人につき当該年度における厚生年金保険の配偶者加給年金相当額を加算した金額を超えない場合で、分納又は徴収猶予を行ってもなお納付が困難と認められ、次のいずれにも該当するとき 1 当該世帯全員が当該年度の住民税が非課税であること。 2 当該被保険者が当該年度の住民税を課されている者の被扶養者になっていないこと。 3 当該被保険者が当該年度の住民税を課されている者と生計を一にしていないこと。 4 当該被保険者が医療保険において当該年度の住民税を課されている者の被扶養者になっていないこと。 5 当該世帯全員が処分可能な不動産その他活用できる資産を有していないこと。この場合において、預貯金等の資産にあっては、1人世帯は100万円以下、2人以上の世帯は150万円以下であることとする。 6 当該被保険者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けていないこと。 | 1 保険料段階第1段階の者 当該保険料額の6分の1の額(老齢福祉年金受給者にあっては当該保険料の2分の1の額) 2 保険料段階第2段階の者 当該保険料額と第1段階保険料額との差額の2分の1の額 3 保険料段階第3段階の者 当該保険料額と第2段階保険料額との差額の2分の1の額 | 世帯全員の前年の収入の確認 ・年金源泉徴収票 ・年金振込通知書 ・確定申告書(写) ・給与証明書等扶養確認 ・扶養者の確定申告書(写)等資産確認 ・固定資産税納入済通知書 ・預貯金の通帳等 | 当該年度において賦課期日から年度の末日までに係る保険料 (年間保険料) |

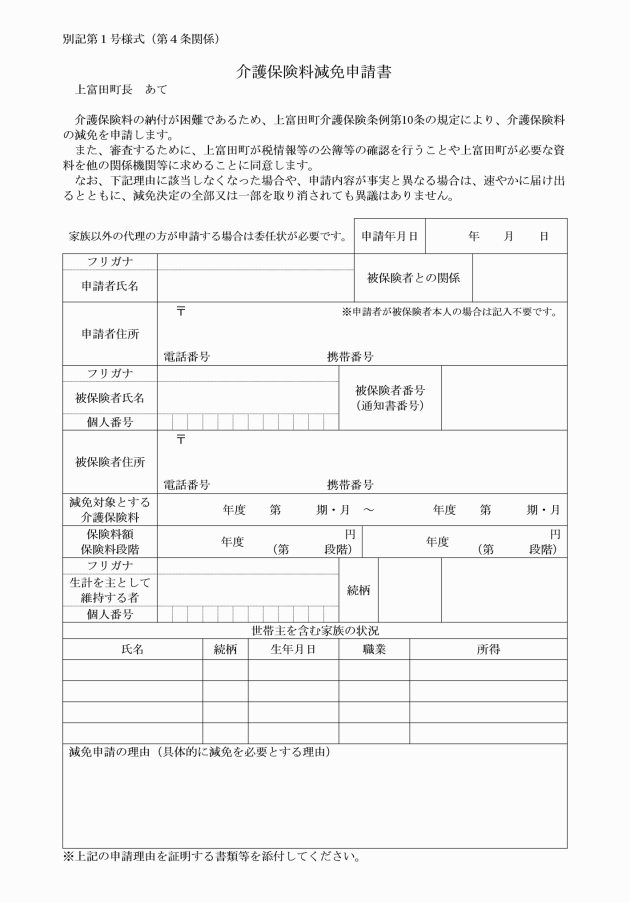

別記第1号様式(第4条関係)

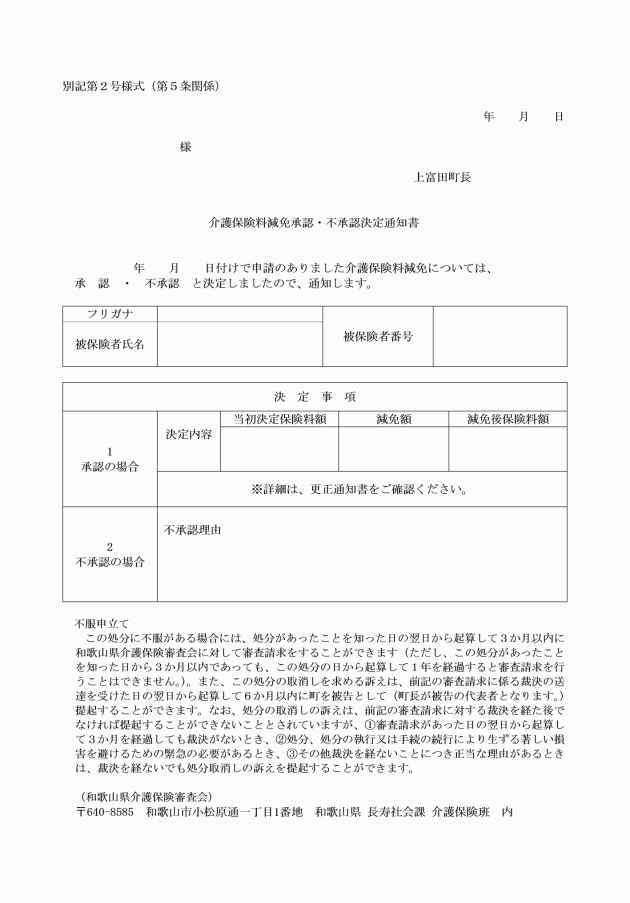

別記第2号様式(第5条関係)