○上富田町財務規則

平成25年3月27日

規則第4号

上富田町財務規則(昭和57年規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条~第12条)

第2節 予算の執行(第13条~第19条)

第3章 収入(第20条~第35条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第36条~第38条)

第2節 支出(第39条~第46条)

第3節 支払(第47条~第60条)

第5章 現金及び有価証券(第61条~第67条)

第6章 帳簿及び証拠書類(第68条~第76条)

第7章 契約

第1節 通則(第77条~第84条)

第2節 指名競争入札(第85条・第86条)

第3節 随意契約(第87条・第88条)

第4節 契約の締結(第89条~第93条)

第5節 契約の履行(第94条~第97条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第98条~第117条)

第2節 物品(第118条~第123条)

第3節 債権(第124条~第127条)

第4節 基金(第128条)

第9章 指定金融機関等(第129条~第145条)

第10章 事故報告(第146条~第148条)

第11章 会計検査(第149条~第151条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の6の規定に基づき、上富田町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 各課等の長 上富田町課設置に関する条例(令和2年条例第30号)第1条に定める課等の長及び議会事務局長、会計課長、教育委員会事務局長をいう。

(2) 収入決定権者 町長又はその委任(専決権の授与を含む。以下第4号までにおいて同じ。)を受けて収入の調定及びその通知をし、並びに債権の管理を所掌する者をいう。

(3) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて、支出負担行為を決定し支出を命令する者をいう。

(4) 物品管理者 町長の委任を受けて物品の出納を命令し、その管理を行う者をいう。

(5) 資金前渡職員 政令第161条の規定により、資金の前渡を受けた者をいう。

(6) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(7) 歳入歳出外現金等 町の所有する現金のうち、歳計現金、一時借入金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(8) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する行政財産をいう。

(9) 物品の出納 物品の受入れ(物品が会計管理者の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が会計管理者の保管を離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(10) 財務会計システム 町が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって情報処理するシステムをいう。

(委任)

第3条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会の所掌に係る歳入予算の科目及び金額の通知を受けて1件150万円未満の収入の調定をし、及び収入命令を発すること。

(2) 教育委員会の所掌に係る歳出予算の配当を受けてその範囲内で1件150万円未満の支出負担行為をし、支出の調査、決定をし、及び支出命令を発すること。

(3) 教育委員会の所管に属する予定価格5万円未満の不用品処分に関すること。

2 町長は、前項に掲げるもののほか、教育財産の取得に関する事務及び物品の取得及び処分に関する事務を教育委員会に補助執行させるものとする。

3 町長は、その所管に属する物品についての管理(貸付けを除く。)を各課等の長に委任する。

(出納員等)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定に基づき、出納員及び分任出納員を置く。

3 出納員は、会計管理者の命を受けてその出納事務の一部を分掌する。

4 分任出納員は、出納員の命を受けてその出納事務の一部を分掌する。

5 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表第1に掲げる事務を出納員に委任するものとする。

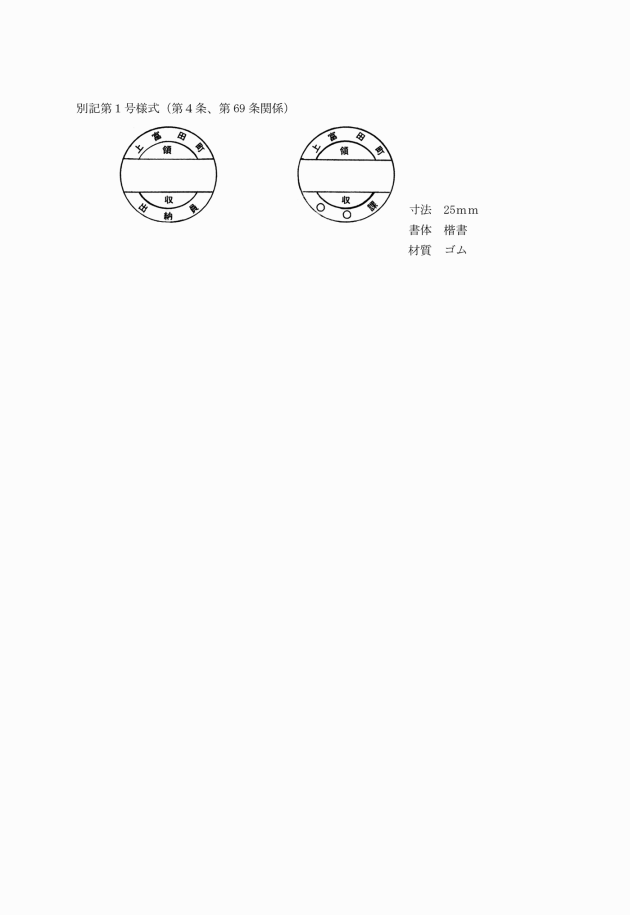

7 出納員等が用いる領収印は、別記第1号様式に定めるとおりとする。

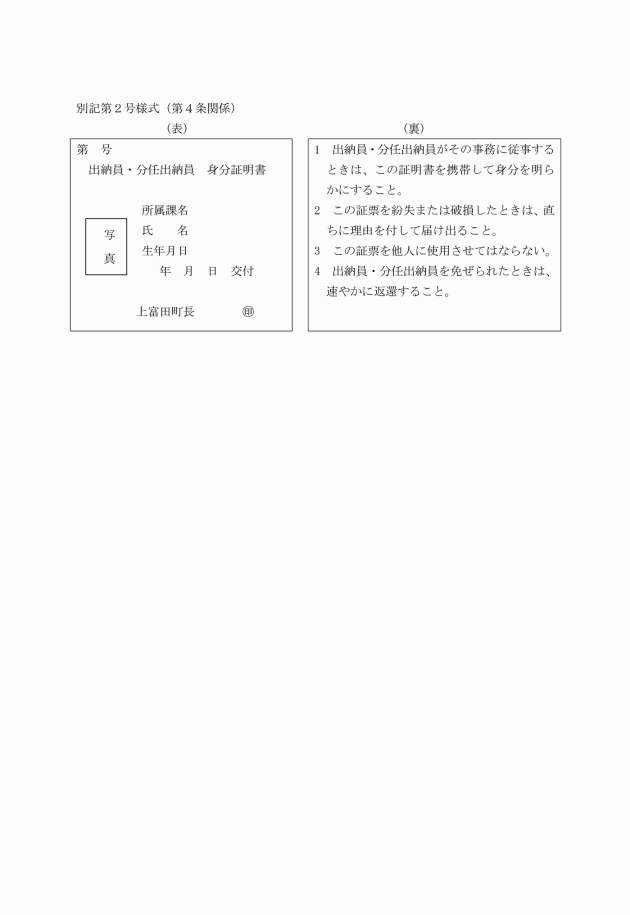

8 出納員等は、その身分を証する身分証明書(別記第2号様式)を常に携帯し、必要があるときは、これを提示するものとする。

(総務課長への合議)

第5条 各課等の長は、次に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。

(1) 契約の方法の決定に関すること。

(2) 入札保証金又は契約保証金の全部又は一部の納付の免除に関すること。

(3) 最低制限価格に関すること。ただし、当該価格の決定を除く。

(4) 工事又は製造の請負の契約(仮契約を含む。)の締結、変更及び解除を行うこと。

(5) 法第234条の3の規定による長期継続契約の締結に関すること。

(6) 行政財産の取得に関すること。

(7) 行政財産(教育財産を除く。次号において同じ。)の評価換、所管換又は分類換に関すること。

(8) 行政財産の用途変更に関すること。

(9) 物品の不用の決定に関すること。

(10) 物品の売払い、交換等の処分又は貸付けに関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項。

(予算執行職員等の責任)

第6条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従いそれぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責任を負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第7条 総務課長は、毎年度町長の命を受けて予算の編成方針を定め、原則として前年度の10月末日までに各課等の長に通知するものとする。

2 総務課長は、予算の編成方針を定めた後に歳出予算の各経費の標準単価その他各課等の長が予算に関する見積書を作成するにあたり、あらかじめ統一されていることが適当と思われる事項について決定し、速やかにこれを各課等の長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書等)

第8条 各課等の長は、予算の編成方針に基づきその所管に係る予算について予算見積書を作成し、これを総務課長に提出しなければならない。

(町長への提出)

第9条 総務課長は、前条の予算見積書の提出があったときは、各課等の長の説明を受けて必要な調整を加え、副町長の審査を経て町長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 前条の規定による副町長の審査及び町長の決定にあたり必要があるときは、各課等の長の意見及び説明、又は関係資料の提出を求めるものとする。

3 総務課長は、第1項の規定による町長の決定があったときは、その結果を直ちに各課等の長に通知しなければならない。

4 総務課長は、第1項の規定による町長の決定に基づき、各課等の長から必要な資料を徴して予算の原案及び政令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書のうち必要なものを作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(補正予算及び暫定予算の作成)

第10条 補正予算及び暫定予算の作成は、前3条の例により行うものとする。ただし、予算の編成方針についてはこれを定めないことができるものとし、また、予算に関する見積書の提出については、その都度総務課長が期限を指定して各課等の長に通知するものとする。

(歳入歳出予算の科目の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に定める区分を基準として、その都度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に定める区分のとおりとする。

(予算が成立したときの通知)

第12条 総務課長は、予算が成立したときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第13条 予算は、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

(予算執行の制限)

第14条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国、県支出金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が内定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合においては、この限りでない。

(予備費の充当)

第15条 各課等の長は、法第217条に規定する予備費の充当を必要とするときは、予備費充当票を作成し総務課長の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により予備費の充当が決定したときは、直ちに会計管理者に対しその旨を通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第16条 各課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を流用するとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により、歳出予算の目又は節の金額の流用をするときは、予算流用票を作成し、総務課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により決定があったときは、総務課長はその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の執行の原則)

第17条 支出負担行為及び支出は、配当予算の範囲内で予算の執行計画に基づいてしなければならない。

(予算の繰越し等)

第18条 各課等の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越して使用し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、繰越予算調書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して町長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による町長の決定があったときは、直ちに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費精算報告書)

第19条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該継続費の終了年度の翌年度7月31日までに政令第145条第2項に規定する継続費精算報告書(施行規則別記)を作成し総務課長を経て町長に提出しなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第20条 収入決定権者は、政令第154条第1項の規定により歳入の調定をしようとするときは、調定通知書により行うものとする。

2 次に掲げる歳入については、前項の規定にかかわらず収入命令書(調定票兼収入命令書)で調定をすることができる。この場合において、収入決定権者が特に認めるものについては1日の収納金額の合計額について調定することができる。

(1) 延滞金及び加算金

(2) 戸籍、住民基本台帳関係手数料

(3) その他その性質上前もって調定することができない歳入

(分納金額の調定)

第21条 法令又は契約に基づき分割して納付される歳入については、当該法令又は契約に基づき納期が到来するごとに当該納期に係る金額について調定をすることができる。

(調定の変更及び収入の更正)

第22条 収入決定権者は、歳入の調定をした後において当該調定に係る金額を増減し、又は当該調定を取り消すときは、前2条に準じて処理しなければならない。

2 収入の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、科目更正により行うものとする。

(納入の通知)

第23条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入通知書により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 収入決定権者は、次に掲げる歳入については納入義務者に対し口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

(納入通知書の発行期日)

第24条 納入通知書は、別に定める場合を除き、納期限前10日までに納入義務者に到達するよう発送するものとする。

2 第20条第2項に規定する歳入の調定通知については、調定票兼収入命令書を会計管理者に送付することにより調定の通知が行われたものとする。

(現金の収納)

第26条 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、納入義務者から現金の納付を受けたときは収入命令書を作成し、その領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、次の各号に定める場合はその限りでない。

(1) 納入通知書、納付書等に添えて納付を受けたときは、当該納入通知書又は納付書等の領収書に受領印を押して交付することができる。

(2) レジスターに登録して歳入金を収納する場合にあっては、レジスターによるレシートの交付をもって領収書の交付に代えることができる。

(3) 前2号による領収書の交付が困難な場合にあっては、町長が認める方法によって現金を収納することができる。

2 前項の規定により現金を収納した会計管理者、出納員又は現金取扱員は、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、第1項の規定により現金を収納したときは、直ちに当該収入決定権者に領収済通知書を送付しなければならない。

(収入済等の通知)

第27条 会計管理者は、指定金融機関から第141条の規定により収入済の通知、公金振替済の通知等の送付を受けたときは、直ちにその旨を当該収入決定権者に通知しなければならない。

(口座振替の方法)

第28条 政令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入を納付しようとする納入義務者は、指定金融機関に口座振替依頼書を提出しなければならない。

(歳入の納付に使用できる小切手の支払地)

第29条 政令第156条第1項の規定により歳入の納付に使用することのできる小切手は、その支払地が全国の区域にあるものでなければならない。

(証券の支払拒絶の通知及び当該証券の還付)

第30条 会計管理者は、第142条の規定により指定金融機関から証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちにその旨を当該収入決定権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において、指定金融機関から証券が送付されたときは、当該証券をもって納付した者に対し証券について支払がなかった旨及びその請求によりこれを還付する旨を書面により通知しなければならない。

(督促)

第31条 収入決定権者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、納期限後20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促状により督促しなければならない。

(滞納処分)

第32条 収入決定権者は、前条の場合において当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、速やかにその処分に着手しなければならない。

(調定の繰越し)

第33条 収入決定権者は、調定した歳入で当該年度の出納閉鎖期限までに収入にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、収入未済金繰越調書を作成し翌年度に調定を繰り越さなければならない。

(誤払金等の戻入)

第34条 支出決定権者は、誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払の精算残金(以下「誤払金等」という。)を返納させるときは、戻入命令書を作成し、これを会計管理者に送付するとともに、戻入通知書により返納義務者に通知しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により戻入通知書を発した誤払金等で出納閉鎖期日までに返納されなかったものについては、翌年度の歳入として収入の手続をしなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第35条 収入決定権者は、法第243条の2第1項の規定により、同条第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に公金の徴収又は収納の事務を委託したときは、徴収又は収納の手続その他必要な事項を公示するとともに会計管理者に通知しなければならない。

2 指定公金事務取扱者は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、又は収納したときは、5日以内に現金払込書に収入計算書を添えて会計管理者に払い込まなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第36条 次に掲げる経費については、支出負担行為票(伺書)により、あらかじめ支出決定権者の決裁を受けた後でなければ支出負担行為をすることができない。

(1) 委託料

(2) 工事請負費

(3) 公有財産購入費

(4) 負担金、補助及び交付金

2 前項の規定により支出負担行為をしたときは、支出負担行為票により直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 第1項に規定する経費以外の経費に係る支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令書及び給与連動票により支出決定権者の決裁を受けなければならない。

(支出負担行為の制限)

第37条 支出負担行為は、配当予算を超えてすることができない。

(支出負担行為の整理区分等)

第38条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定める区分による。

第2節 支出

(支出命令)

第39条 支出決定権者は、債権者その他支払を受けるべき者から請求書の提出があったときは、次に掲げる事項を調査した後に当該支出を決定し、支出命令書により会計管理者に支出命令するものとする。

(1) 支出負担行為の決議がなされているか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 正当債権者であるか。

(4) 支出の時期が到来しているか。

(5) 配当予算を超過していないか。

(6) 所属年度、会計及び支出科目に誤りがないか。

(7) その他必要な事項

2 次に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、支払義務の確定した経費で請求書を徴する必要がないと認めるもの又は徴することができないものについては、支出調書又は支払義務を証明する文書により請求書にかえることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、旅費その他の給与金

(2) 町債の元利償還金及び町債取扱手数料

(3) 寄附金、交付金、貸付金、出資金、出捐金等で支払金額が確定しているもの

(4) 報償金、賞賜金及び弔慰金

(5) 官公署、日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 電気料、水道料その他これに類する経費

(7) その他会計管理者が認めるもの

3 支出命令書に添付すべき書類又は記載すべき事項は、別表第5に定めるところによるものとする。

(1) 郵便切手類、収入印紙及び地方公共団体の発行する収入証紙等の購入に要する経費

(2) 講師又は参考人等に対する旅費

(3) 式典、講習会等会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(4) 祝金、見舞金、弔慰金、その他これらに類する経費

(5) 福祉に関する手当、その他これらに類する経費

(6) 交際費、生活扶助費その他これらに類する経費

(7) 即時支払をしなければ調整不能又は調達困難な物件の購入等に要する経費

(8) その他特に必要と認めるもの

(資金前渡の手続及び資金の保管)

第41条 支出決定権者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、支出命令書により資金前渡職員に対して資金を前渡して行わなければならない。

2 資金前渡職員は、直ちに支払をする場合を除いて当該資金を預金その他確実な方法によって保管しなければならない。この場合、当該預金から生ずる利息は、町の収入とする。

3 支出決定権者は、資金前渡職員が次条の規定による精算を終わらない場合は、重ねて同種の資金を前渡することができない。ただし、支出決定権者がやむを得ないと認めた経費については、この限りでない。

(前渡資金の精算)

第42条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは支払の必要がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残額があるときは、その理由が確定してから5日以内に精算票を作成し、支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による精算票の提出があったときは、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

3 第1項の規定による精算票には、原則として次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 領収書(領収書を徴することができないときは、その理由、支払金額及び支払月日を明らかにした資金前渡職員の証明書)

(2) 請求書(第39条第2項に該当するものを除く。)

(3) 契約書

(概算払)

第43条 政令第162条第6号の規定により概算払できる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 旅費

(2) 委託料

(3) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(4) その他会計管理者が認める経費

2 概算払を受けた者は、当該概算払に係る支出が確定したときは、5日以内に精算票を作成し、これを支払決定権者に提出しなければならない。

3 支払決定権者は、前項の規定による精算通知書の提出があったときは、これに基づき関係帳票を整理するとともに、これを会計管理者に送付しなければならない。

(前金払)

第44条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る1件の請負額が5百万円以上の公共工事については、当該請負額の4割を超えない範囲において前金払をすることができ、既にした前金払に追加してする前金払は、当該請負額の2割を超えない範囲においてすることができる。

(繰替払)

第45条 次に掲げる経費については、収納金をもって繰替払をすることができる。

(1) 証紙取扱手数料 当該証紙の売さばき代金

(過誤納金の戻出)

第46条 収入決定権者は、政令第165条の6の規定により過誤納金の戻出をするときは、戻出命令書により戻出の決定をし、会計管理者に戻出の命令をしなければならない。

第3節 支払

(支出命令の確認)

第47条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認した上で支払をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度、所属及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算配当額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適法であるか。

(6) 契約の締結方法は適法であるか。

(7) 法令その他に違反しないか。

(使用小切手)

第48条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第49条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳)

第50条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる小切手帳を会計別にする必要がないと会計管理者が認める場合は、この限りでない。

(記載事項の訂正)

第51条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、当該訂正箇所の左側の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第52条 書損等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を朱書きした上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第53条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第50条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(小切手の原符の整理)

第54条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(支払の方法)

第55条 支払は、直接払、送金払又は口座振替の方法により行うものとする。

2 送金払は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。

(1) 官公署等に対して支払う場合

(2) 債権者が隔地にある場合

(3) その他、特別な理由があると町長が認める場合

(直接払)

第56条 会計管理者等は、直接払をするときは指定金融機関に支払通知書を送付して直接債権者に支払わなければならない。

(送金払)

第57条 会計管理者等は、政令第165条第1項の規定による送金払の方法により支払をしようとするときは、送金依頼票を指定金融機関に交付するとともに、送金払通知票を作成して債権者に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により送金払をするときは、正当債権者の領収書は徴せず、当該指定金融機関の受領書をもってこれに代えるものとする。

(口座振替)

第58条 会計管理者等は、政令第165条の2の規定により指定金融機関及び町長が別に定める金融機関に預金口座を有する債権者から申出のあるときは、口座振替依頼書を当該指定金融機関に交付しなければならない。

2 前項の規定により債権者のする口座振替の申出は、口座振替依頼書により行わなければならない。ただし、その者が支払を受けるために提出する請求書にその旨を記載して申し出た場合は、この限りでない。

(公金振替)

第59条 会計管理者等は、次の各号に該当する場合は、指定金融機関に公金振替書を交付して振り替えることができる。

(1) 資金繰入れのため他の会計に支出するとき。

(2) 基金の積立て若しくは繰出し又は基金から繰入れのとき。

(3) 歳計現金から歳入歳出外現金に移し替えるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項。

(支出の更正)

第60条 支出決定権者は、支出済の経費の会計名、会計年度又は歳出科目を更正する必要があるときは、更正票を指定金融機関に送付するとともに、会計管理者に通知し更正するものとする。

第5章 現金及び有価証券

(現金の確認)

第61条 会計管理者は、毎日その日の収納及び支払に係る証拠書類(納入通知書、返納通知書、収入票、請求書、領収証書、支出票その他金銭の収支に関し証拠となるべき書類をいう。以下同じ。)を関係帳簿と照合するとともに、現金の現在高に誤りがないかどうかを確認しなければならない。

(現金の整理)

第62条 現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

(現金の保管)

第63条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関への預金その他の方法によって保管するときは、町長と協議をしなければならない。

2 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てる必要があるときは前項の規定にかかわらず百万円を超えない範囲の額の現金を保管することができる。

(歳入歳出外現金の整理)

第64条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 税関係

(2) 源泉及び特別徴収金

(3) 社会保険料等

(4) 一時保管金

(出納保管状況の報告)

第65条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、毎月末の現在高を町長に報告しなければならない。

(一時借入金)

第66条 町長は、一時借入金の借入手続又は返済手続をしようとするときは、収入及び支出の手続に準じ一時借入金借入証票及び一時借入金返済証票によりしなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出し)

第67条 各課等の長は、別段の定めがある場合を除き、歳入歳出外現金の受入れ及び払出しをしようとするときは、歳計外受入調書又は歳計外払出調書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、収入及び支出の例により収入又は払出しをしなければならない。

第6章 帳簿及び証拠書類

(帳簿)

第68条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌するものは、必要な帳簿を備え、その所掌に関する事務について事件のあった都度所定の事項を記載し、又は関係書票をつづって整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿及び関係書票は、毎年度会計別に作成しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(印判)

第69条 財務に関する事務の処理に当たり使用すべき印判の様式は、別記第1号様式に定めるところによる。

(金額の表示)

第70条 証拠書類の首表金額を表示する場合においては、金示器による場合のほか、漢字を用いなければならない。ただし、財務伝票であって複字の方法により記載するものについては、この限りでない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の当初に「¥」の記号を、漢字を用いるときにあっては金額の当初に「金」の文字をそれぞれ併記するものとし、漢字を用いるときにあっては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(数字及び文字の訂正)

第71条 証拠書類に記載した首表金額は、訂正してはならない。

2 証拠書類の首表金額を除くその他の記載事項を訂正するときは、二線を引き訂正者の認印を押し、その上側又は右側に正書しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第72条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。

(割り印)

第73条 2枚以上の用紙をもって1通とする請求書、契約書等には、債権者の印による割り印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第74条 証拠書類には、鉛筆、その他その用具によってなされた表示が永続しないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第75条 証拠書類は、原本とする。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合のほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を明記した謄本をもってこれに代えることができる。

(証拠書類の保存年限)

第76条 証拠書類の保存年限については、上富田町文書整理保存規程(平成12年規程第5号)第4条に定めるところによる。

第7章 契約

第1節 通則

(入札の公告)

第77条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合若しくは予定価格が少額の場合においては、その期間を1日まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項等を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 郵便による入札の可否に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札についての必要な事項

(入札保証金の納付の免除)

第78条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に上富田町を被保険者とする入札保険契約を結んだとき。

(2) 政令第167条の5第1項に規定する者による一般競争入札に付する場合において、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについてその者が締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(予定価格)

第79条 町長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した予定価格書を封書にし、開札の際開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需用の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短、支払時期等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第80条 町長は、政令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設けることができる。

2 前項の最低制限価格は、予定価格に併記しなければならない。

(入札の方法)

第81条 入札は、入札者又はその代理人が入札書を入札箱に投函して行わなければならない。

2 代理人が入札する場合は、委任状を提出しなければならない。

3 入札者は他の代理を兼ね、代理人は2人以上の者の代理を兼ねることができない。

(入札の執行取消し又は延期)

第82条 町長は、天災その他やむを得ない理由があるとき、又は公正な入札を行うことができない事情があると認められるときは、入札の執行を取り消し、又は中止することができる。

(無効入札)

第83条 政令第167条の4の規定により一般競争入札に参加することができないとされた者の入札及び次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者が不正の利益を得るために談合したと認められるとき。

(2) 入札に際し不正の行為があったとき。

(3) 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をしたとき。

(4) 納付すべき入札保証金を納付していないとき、又はこれが不足しているとき。

(5) 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、又は不明なとき。

(6) 入札書の金額を訂正しているとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき。

(落札の通知)

第84条 町長は、落札者を決定したときは、口頭又は文書でその旨を通知するものとする。

第2節 指名競争入札

(入札者の指名)

第85条 町長は、指名競争入札に付するときは、あらかじめ定めた基準により当該指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから3人以上の入札者を指名しなければならない。ただし、指名入札者の不足など、特別な事情がある場合はこの限りではない。

第3節 随意契約

(1) 工事又は製造の請負 200万円

(2) 財産の買入れ 150万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

2 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第79条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。ただし、町長が特に必要ないと認めたときは、この限りでない。

(見積書の徴収)

第88条 随意契約によろうとする場合は、2人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、町長が特に必要ないと認めたときは、この限りでない。

2 1件の予定価格が3万円未満で価格の明定されている物品及び新聞、雑誌、専売品等については、見積書を省略することができる。

3 予定価格が10万円未満の物品を購入する場合にあっては、見積書は1人の者から徴することができる。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第89条 町長は、契約者を決定したときは、遅滞なく契約書を作成し、契約者とともにこれに記名押印するものとする。

2 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金

(4) 権利義務の譲渡等の禁止

(5) 危険負担

(6) 監督及び検査

(7) その他必要な事項

3 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条に規定する事項、完成保証、損害賠償保証に関する事項を記載しなければならない。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第90条 次に掲げる場合においては、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が10万円未満の契約をするとき。

(2) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 各課等の長は、契約書の作成を省略する場合においても契約の適正な履行を確保するため、特に必要と認めるときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金)

第91条 契約保証金の額は、当該契約金額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第92条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に上富田町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(契約保証金の還付)

第93条 契約者が契約の全部を履行したときは、遅滞なく契約保証金を還付するものとする。

第5節 契約の履行

(監督職員の職務)

第94条 町長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 監督職員は、町長に監督の実施状況について必要な報告をしなければならない。

(検査職員の職務)

第95条 町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)についての契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認について契約書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は、工事の請負完了については完了の通知を受理した日から14日以内に、その他の契約については完了の通知を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。

5 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、当該契約金額が10万円を超えない契約に係る検査については、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することにより検査調書の作成を省略することができる。

6 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して町長に提出しなければならない。

7 町長は、工事又は製造の請負契約について検査を行う必要があると認めるときは、その結果を7日以内に契約の相手方に通知するものとする。

(監督及び検査の委託)

第96条 前2条の規定は、政令第167条の15第4項の規定により監督又は検査を委託した場合に準用する。

(部分払)

第97条 請負契約に係る既済部分について完成前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する代価の10分の9を超える約定をしないものとする。

第8章 財産

第1節 公有財産

(事務の所掌)

第98条 行政財産の取得及び管理に関する事務は、当該行政財産を使用又は所管する課長等が行うものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、町長が別に定める。

2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、総務課長が行うものとする。ただし、所掌する事務又は事業と密接な関係があるものとして町長が定める普通財産については、当該行政財産を所管していた課長等が行うものとする。

(公有財産取得の措置)

第99条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、私権の設定又は特殊な義務があるときは、所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させる等必要な措置を執らなければならない。

2 課長等は、公有財産を取得しようとするときは、必要な書類を付し、町長の決裁を受けなければならない。

(公有財産の受領)

第99条の2 課長等は、公有財産の引渡しを受けようとするときは、その所属の職員を実地に立ち合わせ、当該財産を関係書類と照合させ、適当と認めた場合でなければこれを受領してはならない。

2 課長等は、登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、遅滞なくその手続を行わなければならない。

3 公有財産を買受により取得したときは、当該財産の引渡しを受けた後でなければ、買受代金を支払ってはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(寄付の受納)

第100条 課長等は、公有財産の寄付を受けようとするときは、寄付申出書により申請を受けた後に、町長の決裁を受けなければならない。

2 寄付の受納については、その公有財産が町の事務又は事業の用に供すると認められるものに限るものとする。

(公有財産の所管替え)

第101条 課長等は、その管理する公有財産の所管替え(課長等が管理する公有財産を他の課長等の管理に移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に当該公有財産の関係図面その他必要な書類を添えて、移管先の課長等と協議の上、決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産の公有財産台帳記載事項

(2) 所管替えをしようとする理由

(3) 所管替え後の用途及び利用計画

(4) その他必要な事項

2 前項の規定により公有財産の所管替えをしようとするときは、公有財産引継書にその他必要な書類を添えて行わなければならない。

(公有財産の分類替え及び種類替え)

第101条の2 課長等は、その所管する公有財産の分類替え(普通財産を行政財産に変更することをいう。以下同じ。)又は種類替え(公用財産を公共用財産に、又は公共用財産を公用財産に変更することをいう。以下同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に当該公有財産の関係図面その他必要な書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産の公有財産台帳記載事項

(2) 分類替え又は種類替えをしようとする理由

(3) 分類替え又は種類替え後の用途及び利用計画

(4) その他必要な事項

(公有財産の一時使用)

第102条 課長等は、用途又は目的を妨げない限度において、その管理する公有財産を一時的に他の課の使用に供することができる。この場合において、課長等は、相手方の課長等からの次に掲げる事項を記載した申請書に関係書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 使用に供しようとする公有財産の名称、種類、数量及び所在地

(2) 使用目的及び使用計画並びに使用期間

(3) その他必要な事項

(会計間の所管替え等)

第103条 公有財産を、所属を異にする会計の間において所管替えし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計の間において有償で整理するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(行政財産の用途変更及び用途廃止)

第104条 課長等は、行政財産の用途変更(行政財産において種目又は用途を変更することをいう。以下同じ。)又は用途廃止(行政財産を普通財産に変更することをいう。以下同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に当該行政財産の関係図面その他必要な書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の公有財産台帳記載事項

(2) 用途変更又は用途廃止をしようとする理由

(3) 用途変更をしようとするときは、用途変更後の使用目的及び使用計画

(4) 用途廃止をしようとするときは、用途廃止後の措置

(5) その他必要な事項

(1) 交換に供するため用途廃止をしたもの

(2) 使用に堪えない財産で取壊しの目的をもって用途廃止をしたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該財産の管理及び処分を総務課長においてすることが技術、所在地その他の関係から不適当と認められるもの

(行政財産の使用許可の範囲、期間)

第105条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。

(2) 庁舎、学校等の町の施設を利用する者のために、食堂、売店等を設置させるとき。

(3) 運輸事業、通信事業、上下水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用するとき。

(4) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用するとき。

(5) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用するとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 行政財産の使用の許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、建物、電柱等の敷地として使用する場合、通路、用水路、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものを設ける場合その他特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(行政財産使用許可の手続)

第105条の2 課長等は、その管理する行政財産の使用の許可をしようとするときは、あらかじめ許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) 行政財産の名称、種類、数量及び所在地

(2) 使用の目的及び用途

(3) 使用期間

(4) 使用料の全部又は一部の免除を受けようとする場合は、その理由

(5) その他必要な事項

2 課長等は、行政財産の使用の許可申請者に対し、許可を決定したときは行政財産使用許可書を交付し、許可しないと決定したときはその旨を通知しなければならない。

(行政財産の使用料)

第106条 行政財産の使用料は、上富田町行政財産の使用許可に係る使用料条例(平成24年条例第3号)第2条に規定する使用料を徴収するものとする。

2 前項の規定に関わらず、行政財産の一時的な使用又は住民による公共の福祉に供する用に使用する場合等については、使用料を免除することができる。

(1) 建物の所有を目的とする土地及びその定着物の貸付 30年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及びその定着物の貸付 20年

(3) 前2号以外の普通財産の貸付 10年

(普通財産の貸付の手続)

第108条の2 課長等は、その管理する普通財産を貸し付けようとするときは、あらかじめ、貸付を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) 普通財産の名称、種類、数量及び所在地

(2) 使用の目的及び用途

(3) 使用期間

(4) 無償貸付又は減額貸付を受けようとする場合は、その理由

(5) その他必要な事項

2 課長等は、前項の規定による申請を受け、普通財産の貸付を認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。

(普通財産の貸付料、担保)

第109条 普通財産を貸し付ける場合は、適正な貸付料を徴収するものとする。

2 物価の変動その他の事情により貸付料が時価に比して著しく不適当と認めたときは、将来に向って貸付料の増減をすることができる。

3 貸付料は、毎年度、定期にこれを納めさせるものとする。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

4 普通財産の貸付について、町長が特に必要と認めるときは、相当な物件担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせることができる。

5 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第6号)第4条に該当する場合に限り、貸付料は無償とする。

(普通財産貸付契約書の記載事項)

第110条 普通財産の貸付は、次に掲げる事項を記載した貸付契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付の目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付の条件

(7) 契約の解除に関する事項

(8) その他必要な事項

(普通財産の売払等の手続)

第112条 課長等は、その管理する普通財産の売払をしようとするときは、あらかじめ、売払を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した普通財産譲渡申請書を提出させなければならない。

(1) 普通財産の名称、種類、数量及び所在地

(2) 利用目的及び用途

(3) 希望価格

(4) その他必要な事項

2 課長等は、前項の規定による申請を受け、普通財産の売払を認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。

(普通財産の売払価格等)

第113条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

2 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第6号)に定める場合に限り、無償又は時価よりも低い価額で売払することができる。

(普通財産売買契約書の記載事項)

第114条 普通財産の売払及び交換は、次に掲げる事項を記載した売買契約書によるものとする。

(1) 売払人の住所及び氏名

(2) 売払財産の明細

(3) 売払価格の額

(4) その他必要な事項

(公有財産台帳)

第115条 課長等は、その管理する公有財産について、次に掲げる事項を記載した公有財産台帳を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 公有財産の名称、種類、分類、種目、数量及び所在地

(2) 異動の理由及び時期

(3) 価額

(4) 沿革

(5) その他必要な事項

2 公有財産台帳には、当該公有財産台帳に記載される財産について、その内容を明らかにする関係図面その他の書類を添えなければならない。

3 課長等は、その管理する公有財産について、公有財産台帳の記載事項に異動が生じたときは、速やかにその旨を総務課長に報告しなければならない。ただし、当該異動について、他の規定による報告等をしたときは、この限りでない。

(台帳価額)

第115条の2 公有財産台帳に記載すべき公有財産の価額は、買入れによるものは買入価額、交換によるものは交換時における評定価格、収用によるものは補償金額、その他のものは次の各号に掲げる区分によって定めなければならない。

(1) 土地については、近傍類似の時価に準じて算定した額

(2) 立木竹については、材積に単価を乗じて算出した額又は見積価額

(3) 建物及び工作物並びに船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価額

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価額又は見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げるもののうち、株券については、額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価額、株券以外のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

(1) 請負工事の場合は、その請負金額。ただし、無償で支給した材料がある場合は、その材料の購入価額又は評定価額を加算する。

(2) 直営工事の場合は、工事費

3 天災その他の事故により公有財産の一部を滅失した場合には、台帳価額を基準として算出した損害見積価額を台帳価額から控除した価額を新たな台帳価額とする。

(不動産の借受)

第116条 課長等は、土地又は建物を借り受けようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

(貸借契約書の記載事項)

第116条の2 財産の借受は、次に掲げる事項を記載した貸借契約書によるものとする。

(1) 借受相手方の住所及び氏名

(2) 借受財産の明細

(3) 借受料の額

(4) その他必要な事項

2 借受財産の管理については、公有財産の管理に関する規定を準用する。

(土地の掘削)

第117条 課長等は、その管理する土地の掘削の許可をしようとするときは、あらかじめ許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した公有財産掘削申請書を提出させなければならない。

(1) 土地の所在地

(2) 掘削の目的

(3) 掘削の期間

(4) その他必要な事項

2 課長等は、掘削の許可申請者に対し、許可を決定したときは公有財産掘削許可書を交付し、許可しないと決定したときはその旨を通知しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第118条 物品は、次の区分に従い整理しなければならない。

(1) 備品 物品の性質又は形状を変えることなく概ね1年以上の使用に耐え、又は保存することができる物及び物品の性質が消耗品に属する物であっても標本又は陳列品として保管する物をいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は消傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、試験、研究、実験用材料等に用いる物とし、その他備品として取り扱うことが不適当と認められる物をいう。

(3) 材料品 生産、工事、工作等のための使用材料となり、又は消耗され、若しくは構造部分となる物をいう。

(4) 生産品 試験、研究、職業指導等のため製造した物、材料品を用いて労力又は機械力により新たに生産した物及び収穫した物をいう。

(5) 動物 鳥、獣、魚及び虫類に属する生物(消耗品に属するものを除く。)

(管理の義務)

第119条 物品の管理及び処分に関する事務を行う職員並びに物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第120条 物品は、町の施設において良好な状態で常に使用又は処分することができるように保管しなければならない。ただし、会計管理者が町の施設において保管することが物品の使用又は処分の上から不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、その保管に係る物品を次に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(3) 供用することができない物品

(標識)

第121条 備品には、1品ごとに町の備品であることを明らかにした標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することの適当でないものについては、他の適当な方法によりこれを表示することができる。

(処分)

第122条 各課等の長は、不用の決定をした備品について、売払い、交換し、又は譲与の処分をしようとするときは、次に掲げる事項を具して町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする物品及び数量

(2) 処分しようとする時期

(3) 処分しようとする理由及び売払い、交換、譲与等の別

(4) 時価より低い価格で譲渡し、又は譲与しようとするときはその理由

(5) 処分予定価格

(6) 契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(物品出納簿等)

第123条 会計管理者等は、備品台帳等の帳簿を備え、物品の出納又は物品の管理状況を明らかにしておかなければならない。

第3節 債権

(管理の基準)

第124条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い債権の発生原因及び内容に応じて財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(徴収簿等の記載)

第125条 収入決定権者は、債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なくその内容を徴収簿又は滞納繰越簿に記載しなければならない。

(不納欠損処分)

第126条 収入決定権者は、その所掌する調定した歳入に係る債権について、次に掲げる事由に該当することとなった場合においては、不納欠損処分票により不納欠損として処理しなければならない。この場合においては、不納欠損に至るまでの経過を明らかにした書類を添付しなければならない。

(1) 法令の規定により免除されたとき。

(2) 消滅時効が完成したとき。

(3) 国税又は地方税の滞納処分の例により徴収できる債権で、滞納処分の執行を停止した後3年を経過したことにより消滅したとき。

(4) 債務者が死亡し相続人が相続の放棄をした場合又は相続人が不存在である場合のいずれかに該当する場合であって、死亡時において債務者が無資力で、担保(保証人を含む。)も存在せず、かつ、第三者が債務の引受けも行っていないとき。

(5) 今後において明らかに徴収できないと町長が認めるとき。

2 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損処分をしたときは、徴収簿又は滞納繰越簿を整理するとともに会計管理者に対し必要な書類を添え不納欠損票により通知しなければならない。

(債権の通知)

第127条 収入決定権者は、その所掌する債権について毎年度末現在における異動増減等を施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により翌年度6月5日までに総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により収入決定権者から通知があったときは、これをとりまとめて6月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

第4節 基金

第9章 指定金融機関等

(指定金融機関の派出事務)

第129条 指定金融機関は、町役場に取扱者を常時派出して町の公金の出納事務を取り扱わなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により町の公金の出納事務を取り扱うほか、会計管理者の請求があったときは、会計管理者の定める一定の日時及び場所に取扱者を派出して町公金の出納を取り扱わなければならない。

(印影の送付)

第130条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関に送付しなければならない。

(出納取扱時間)

第131条 指定金融機関等の町の公金の出納取扱時間は、次のとおりとする。

平日 午前9時から午後3時まで

(指定金融機関等の印鑑)

第132条 指定金融機関等において公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関等が営業のために使用することとして定めている印鑑とする。

2 指定金融機関等は、前項の印鑑について、あらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(出納の区分)

第133条 指定金融機関は、次の区分により町の公金の現金又は振替による出納を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 一時借入金

(5) 基金に属する現金

2 前項に規定する歳入金及び歳出金は、会計年度ごとに更に一般会計及び特別会計に区分しなければならない。

(預金口座)

第134条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより町の預金口座を設けるものとする。

(計算報告)

第135条 指定代理金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について日計報告書及び月計報告書を作成し、日計報告書にあっては即日、月計報告書にあっては翌月3日(その間に日曜日、土曜日その他休日がある場合はこれを算入しない。以下この章において同じ。)までにそれぞれ2部を指定金融機関に送付しなければならない。

2 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納について日計報告書及び月計報告書を作成し、日計報告書にあっては即日、月計報告書にあっては翌月3日までにそれぞれ2部を指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告書及び月計報告書を作成し、前2項の規定により指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された日計報告書及び月計報告書一部とともに、日計報告書にあっては即日、月計報告書にあっては翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、前項の日計報告書及び月計報告書を送付するに当たっては、日計総括票及び月計総括票を付さなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第136条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計区分ごとに整理し、年度経過後10年間これを保存しなければならない。

(収納の手続)

第137条 指定金融機関等は、納入義務者、委託収入者又は会計管理者等からの納入通知書等に基づき現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し領収書を交付しなければならない。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、収納金を受け入れた日の翌日までに領収済通知書に現金を添え指定金融機関に払い込まなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により領収済通知書を添えて現金の払込みを受けたときは、自店の払い込まれた歳入金等の事務取扱に準じて取り扱い、町公金収納額領収証書を指定代理金融機関及び収納代理金融機関に交付する。

4 指定金融機関は、前3項の規定により現金を収納したときは、日計報告書に領収済通知書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第138条 指定金融機関等は、町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書に基づき当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して町の預金口座に受け入れ、納入義務者に領収書を交付しなければならない。

(公金振替票による振替)

第139条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から第59条の規定により公金振替書の送付を受けたときは、直ちに振替受入れの手続をし、振替受入報告票を会計管理者等に送付しなければならない。

(小切手による収納)

第140条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 会計管理者の印影は明確であるか。

(3) 会計管理者の印影は第130条の印影と符合するか。

(4) 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の翌年度の6月1日以降に提示されたものであるときは、その額面金額に相当する金額が小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものでないと認めるときは、会計管理者に照会し、適切な措置をとらなければならない。

(領収済通知書の送付)

第141条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは当該収入金に係る領収済通知書を会計の区分ごとに仕訳けし、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された領収済通知書とともに会計管理者等に送付しなければならない。

(証券の支払請求)

第142条 指定金融機関等は、収納した歳入金について証券があるときは、直ちに当該証券をその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、歳入を取り消し、証券不渡通知書を作成し当該証券を添えて会計管理者等に送付しなければならない。この場合、指定金融機関及び収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(現金払)

第143条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、債権者から現金の支払の請求を受けたときは、会計管理者等が確認した請求書と引替えに現金を支払い、署名及び領収の証印を徴し日計報告書とともに会計管理者に送付しなければならない。

(契約)

第145条 その他の事項については、指定金融機関との間に締結する契約書に定めるところによるものとする。

第10章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第146条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後に執った処置

(1) 損害を与えた職員の氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

(1) 支出負担行為又は法第232条の4第1項の命令 当該行為をする権限について専決し、又は代決することができる職員

(2) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(公有財産に関する事故報告)

第148条 各課等の長は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は損傷を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

第11章 会計検査

(各課等の検査)

第149条 会計管理者は、会計事務の適正を期するため、各課等の事務について年1回以上検査を行うものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により検査を行うときは、提出すべき書類等をあらかじめ通知しなければならない。

3 第1項の検査は、関係書類等についてこれを行うほか、必要と認めるときは、工事その他施設について実地に行うことができる。

4 会計管理者は、検査を終了したときは、検印を押さなければならない。

5 第1項の検査は、会計管理者が命じた職員により行わせることができる。この場合において、検査を命ぜられた職員は、直ちに検査の結果を書面により会計管理者に復命しなければならない。

6 会計管理者は、検査の結果について、直ちに町長に報告しなければならない。

7 町長は、前項の規定による報告に基づき、必要な措置を講じなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第150条 会計管理者は、指定金融機関等の行う事務について、毎年1回定期に検査を行うものとする。

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うものとする。

(監査委員による検査)

第151条 会計管理者は、法第235条の2第1項及び上富田町監査委員に関する条例(平成3年条例第5号)第8条の規定に基づき、監査委員の例月出納検査を受けなければならない。

附則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年10月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月20日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月30日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和元年5月23日規則第8号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

附則(令和2年3月19日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月22日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月22日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年11月1日規則第42号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

附則(令和5年2月2日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

設置個所 | 出納員となるべき者 | 委任事項 |

会計課 | 課長 | 会計管理者が命ずる収入金の収納 |

総務課 | 課長 | 所管に属する事務事業に係る収入金及び歳入歳出外現金の収納及び保管並びに物品の出納及び保管 |

振興課 | 課長 | |

税務課 | 課長 | |

住民課 | 課長 | |

福祉課 | 課長 | |

長寿課 | 課長 | |

建設課 | 課長が指定する職員 | |

議会事務局 | 事務局長 | |

教育委員会事務局 | 事務局長 |

別表第2(第4条関係)

設置個所 | 分任出納員となるべき者 | 委任事項 |

会計課 | 課に所属する職員 | 所管に属する事務事業に係る収入金及び歳入歳出外現金の収納及び保管 |

総務課 | 課長が指定する職員 | |

振興課 | 課長が指定する職員 | |

税務課 | 課に所属する職員 徴収事務嘱託員 | |

住民課 | 課長が指定する職員 | |

福祉課 | 課長が指定する職員 | |

長寿課 | 課長が指定する職員 | |

建設課 | 課長が指定する職員 | |

議会事務局 | 事務局長が指定する職員 | |

教育委員会事務局 | 事務局長が指定する職員 | |

保育所 | 福祉課長が指定する保育所に所属する職員 | |

保健センター | 福祉課長が指定する職員 | |

小学校及び中学校 | 事務局長が指定する小学校又は中学校に所属する職員 | |

給食センター | 事務局長が指定する職員 |

別表第3(第38条関係)

節区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |

1 報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 内訳明細書 | |

2 給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 内訳明細書 | |

3 職員手当 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 内訳明細書 | |

4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 内訳明細書 | |

5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 災害補償決定に関する書類、請求書 | |

6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 請求書、請求年金の裁定に関する書類 | |

7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 内訳明細書 | 物品を購入して交付する場合にあっては、需用費の項によるものとする |

8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、命令簿 | |

9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | 物品を購入して交付する場合にあっては、需用費の項によるものとする |

10 需用費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書(請求書) | 契約書の作成を省略するもの、単価契約によるもの及び長期継続契約にあっては、括弧書きによることができる |

11 役務費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書(請求書) | 契約書の作成を省略するもの、単価契約によるもの及び長期継続契約にあっては、括弧書きによることができる |

12 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書(請求書) | 契約書の作成を省略するもの、単価契約によるもの及び長期継続契約にあっては、括弧書きによることができる |

13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書(請求書) | 契約書の作成を省略するもの、単価契約によるもの及び長期継続契約にあっては、括弧書きによることができる |

14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、請書又は見積書 | |

15 原材料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書(請求書) | 契約書の作成を省略するもの及び単価契約によるものにあっては、括弧書きによることができる |

16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、請書又は見積書 | |

17 備品購入費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書(請求書) | 契約書の作成を省略するものにあっては、括弧書きによることができる |

18 負担金、補助及び交付金 | 交付決定のとき(請求のあったとき) | 交付決金額(請求のあった額) | 交付決定書(請求書又は納入通知書) | 交付決定を要しないものにあっては、括弧書きによることができる |

19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書又は支払調書 | |

20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 契約書及び申請書 | |

21 補償、補填及び賠償金 | 契約を締結するとき(支出決定のとき) | 契約金額(支出しようとする額) | 契約書(承諾書、判決書謄本、示談書、和解書、請求書、支払調書) | 契約書の作成を省略するものにあっては、括弧書きのうち必要書類によることができる |

22 補償金利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 内訳明細書 | |

23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を要する額 | 申請書又は申込書 | |

24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支払調書 | |

25 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 寄附申込書 | |

26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書又は公課令書 | |

27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支払調書 |

別表第4(第38条関係)

区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |

1 資金前渡 | 資金前渡するとき | 資金前渡に要する額 | 内訳書 | |

2 概算払 | 概算払をするとき | 概算払をする額 | 内訳書 | |

3 繰替払 | 繰替命令をするとき | 繰替払をする額 | 内訳書 | |

4 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出をする額 | 契約書 | 「過年度支出」である旨表示すること |

5 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 「繰越」である旨表示すること |

6 返納金の戻入 | 現金の戻入の通知があったとき | 戻入する額 | 内訳書 | |

7 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 関係書類 |

別表第5(第39条関係)

支出命令書に添付すべき書類又は記載すべき事項

支出の区分 | 添付すべき書類等又は記載すべき事項 |

1 報酬、給料及び職員手当等 | 職、氏名、号給、月額及び日額を記載した調書 |

2 退職手当、災害補償費等 | 裁定通知書の写し |

3 物件の購入及び修繕並びに物件の製造の代金 | 用途、品目、規格、数量、単価、金額等の事項及び検収済を証する書類 |

4 物件の運搬料及び保管料 | 名称、数量、目的、搬入及び運送区間又は保管場所並びに保管期間又は運送年月日等の記載のある書類 |

5 広告料 | その広告の用件、広告年月日、単価、金額等及び実施の具体的事実を証する書類 |

6 工事請負代金 | 工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額並びに工事請負代金の支出明細書の事項、工事検査報告書、部分払については前回までの受領額、請求総額等の事項 |

7 不動産の買収代金 | 登記済証、所在地の地番、事業名、用途、金額等及び移転登記年月日等の事項 |

8 食糧費 | 品名、数量、単価、金額及びその目的、年月日、出席人員(出席者)、税率等の事項 |

9 土地及び物件の使用料及び借用料 | 名称、所在地、期間、用途、金額等の事項及び借用又は使用を証する書類 |

10 補助、交付金及び負担金 | 補助等の相手方、指令番号、金額等を記載した支払調書及び検査又は確認を要する補助金等については、当該検査又は確認の報告に関する事項負担金、交付金については調書 |

11 物件の移転料 | 名称、所在地番及び移転完了の年月日の事項並びに移転を証する書類 |

12 委託料 | 目的、内容、金額等の事項及び事実を証する書類(契約書等) |

13 出資金及び貸付金 | 名称、金額、目的等の事項 |

14 償還金 | 理由、事実の発生した年月日等の事項 |

15 相殺のための支出 | 相殺する債権及び債務を証する書類 |

16 代理人への支出 | 代理受領の権利を証する書類(委任状等) |

17 前各号以外の支出 | 目的、理由、年月日、計算の基礎、適宜の明細書及び事実を証する書類 |

別記第1号様式(第4条、第69条関係)

別記第2号様式(第4条関係)